用敬畏之心尋求人與自然和諧共生——讀漫畫《動物的悲歌》

漫畫《動物的悲歌》

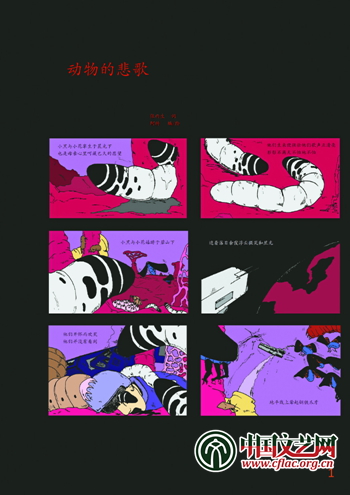

漫畫《動物的悲歌》是作者王晨瑀憑借自己對繪畫的一顆熱忱之心,用漫畫的形式講述了一個人與自然關(guān)系的故事,也讓我感受到了他心中對生命的責(zé)任感和使命感。王晨瑀試圖在更為宏觀的社會視角中探討生命與生命之間的倫理,用悲劇式的手法表達(dá)“少年維特”的真實情感,隱喻出一個人類避之不及的社會問題。作品以濃郁沉重的色彩貫穿始終,穿插一些舞臺劇式的情節(jié)沖突和特寫鏡頭,讓人感受到強(qiáng)烈的視覺沖擊和現(xiàn)場感。為了強(qiáng)化這種感受,王晨瑀配以張雨生《動物的悲歌》的歌詞作為文字腳本,這種圖文搭配的方式并非是淺層的嫁接,而是拓展了作品文本的信息量,并賦予作品以獨特的象征意味和隱喻色彩。

王晨瑀內(nèi)心存在這樣一個烏托邦世界:萬物自然生長,人類與自然和諧共處。但終歸只存在于內(nèi)心。放眼大千世界、蕓蕓眾生,文明的發(fā)展、人的主體性與人性三者之間的矛盾關(guān)系卻一直是今天社會的瘡口。在王晨瑀眼中,人類或許自負(fù)地以為自己是世界的中心,當(dāng)我們肆無忌憚地處理所謂“底層食物鏈”的時候,當(dāng)我們認(rèn)為萬物之于人類只能是資源以及食物的時候,是否思考過,我們的智慧將是怎樣的智慧,我們的文明又將是怎樣的文明,發(fā)展又將向何處發(fā)展?

藝術(shù)是一面鏡子,它可以照亮內(nèi)心,也可以照亮黑暗。王晨瑀似乎覺察到了一些生活中暗藏的不安,繼而以漫畫的形式,創(chuàng)作出了《動物的悲歌》,通過講述戰(zhàn)爭帶給動物生命的悲慘,以表達(dá)對動物的關(guān)愛,揭露人類工業(yè)化和城市化中的自以為是,使我們感到陣痛。

《動物的悲歌》描繪了蟲子“小黑”、“小花”和他們所遭遇的故事,在某種層面上,蟲子的確是一種恰當(dāng)?shù)碾[喻,正如中國科幻作家劉慈欣在《三體》第一部結(jié)尾時所說“我們都是蟲子”。倘使以宏觀的眼光來審視人類在宇宙之中的存在,人類文明乃至人的主體性所能延展的程度便容易概括了——渺小。很多時候,特別是面對人類文明發(fā)展的些許成就的時候,我們往往忘記了一個事實:銀河只是宇宙這片沙漠的一粒沙子,何況我們?我們的偉大又從何談起?在蒼茫無際的宇宙叢林中,又是否存在著更為高等的文明與更為高等的秩序,而我們又會不會成為他們的“小黑”和“小花”?

“弱小和無知不是生存的障礙,傲慢才是。”用敬畏之心來尋求人在自然中的發(fā)展,可以使我們的人性越發(fā)成熟,用這更為成熟的人性來滋養(yǎng)我們的智慧吧,再用這更為成熟的智慧來發(fā)展我們的文明,這也是漫畫《動物的悲歌》想要傳達(dá)出的深層意義。雖然王晨瑀在技法上可能還不夠成熟,但是可以看出他蘊(yùn)含的巨大潛力,在這里,我也希望他在今后的作品中,繼續(xù)保持純真的關(guān)愛與勇敢,同時不斷錘煉自己的繪畫語言,創(chuàng)作出更精彩的作品。

(編輯:黃遠(yuǎn))