一樣世遺兩樣情,何故?缺少宣傳是關鍵

原標題:一樣世遺兩樣情,何故?——中央文史研究館探索傳承經典、架通古今、連接專家與群眾的傳統文化研究普及之路

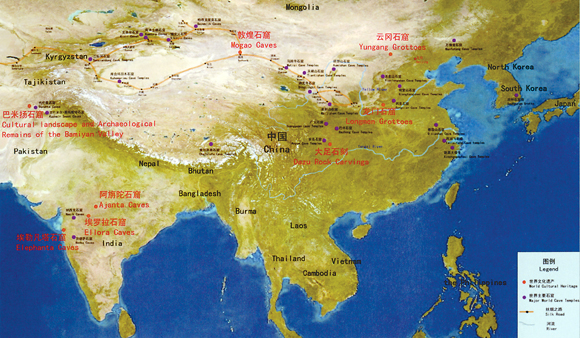

世界主要石窟分布圖

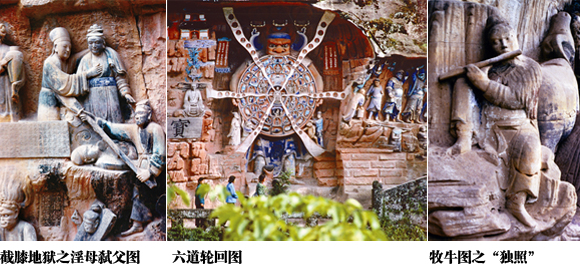

大足石刻寶頂山石窟以其濃厚的世俗信仰、純樸的生活氣息,在石窟藝術中獨樹一幟。其中道教、儒教,以及儒釋道“三教”合一造像極其珍貴。

“全世界的佛教石窟共有八處成為世界文化遺產,中國就獨占四處。中國第二個被列入世界文化遺產名錄的佛教石窟是大足石刻,而且是唯一一個地處南方的。但是,大足石刻在國內遠沒有敦煌莫高窟、云岡石窟和龍門石窟名氣大。為什么?研究、宣傳的太不夠。在重慶市、在去往大足石刻的路上,我都沒有看到相關的介紹。都到門口了,依然沒有看到明顯的名字標識。”

在由中央文史研究館等單位主辦、為期一周的中華文化四海行即將結束時,卻出人意料地又出現了一個高潮。剛剛考察完重慶的大足石刻,舒乙先生作為中央文史研究館館員在文化調研座談會上發言,他一方面不吝溢美之詞指出大足石刻獨特的藝術價值,一方面又對大足缺少宣傳、相關文化產業仍是“處女地”感到痛心疾首、不能理解。

大足石刻是重慶市大足縣境內所有石窟造像的總稱。造像始建于初唐,歷經唐末、五代,盛極于兩宋。迄今公布為文物保護單位的石窟多達75處,造像5萬余尊,其中尤以北山、寶頂山、南山、石門山、石篆山石窟最具特色。

在參觀了寶頂山、北山石窟后,舒乙難以按捺內心激動之情,因為這里的石刻太獨特了:中國北方的三個石窟基本是以宗教偶像崇拜為主,大足則是世俗的,以哲理為中心,講述人間故事,是立體的人生教科書。“這是大足的靈魂。”舒乙指出,中國北方石窟深受印度、中亞佛教文化影響,但大足石刻的外國佛教影響遠不如中國本土文化影響大。具體的例子,比如寶頂山牧牛連環畫,造像以牛為中心,以牧牛人比喻修行者,表現調伏心意的禪觀過程,教普通百姓如何信佛;又比如以孝為主題的地獄變相,在外國佛教中也是沒有的。此外,與云岡石窟、龍門石窟皇家主持修建以達穩固江山服務政治的目的不同,大足石刻完全服務于普通百姓,告訴人們如何來度過一生。大足石刻的藝術價值也給舒乙留下深刻印象。看過北山石刻轉輪經藏窟幾尊精美的觀音像后,舒乙說:“世界上最好的雕塑在大足,這里是中國雕刻藝術館。”

大足石刻北山石窟宋代造像精品比比皆是,其中觀音像眾多,被譽為“中國觀音造像陳列館”。

但是,參觀完以后,舒乙卻非常不滿足。為什么?“這里是世界文化遺產,卻沒有做好宣傳。外國如果有一處世界文化遺產,至少在20里以外就開始宣傳。要找來十多米長的大石,刻上世界文化遺產的名字。而大足石刻只是在景區里有兩塊石碑做簡單介紹。豈有此理!”

在毫不留情地批評同時,舒乙也不忘為大足石刻的宣傳支招:游客買門票,要附贈宣傳冊子或光盤,要建設很好的接待廳、其中要有影視介紹,通過這些,起到一定社會教育作用。同時要做好相關的文化產業。“守著這么好的東西竟不做文化產業!”舒乙非常惋惜地指出,國外博物館常常開辟出最重要的地方做文化創意產品禮品店,收益能占到總收入的三分之一,養活自己,保護文物。開發這個很難嗎?臺北“故宮博物院”推出的一款以康熙朱批“朕知道了”設計的紙膠帶就引發兩岸網友熱議。舒乙說:“臺北‘故宮博物院’開發的產品多達上萬件,有些紀念品很便宜,但精致有創意。大足這方面完全是處女地。”舒乙建議,在2014年大足石刻申遺成功第15個年頭,2015年發現、研究大足石刻70周年之際,當地政府不妨組織一次國際學術會議,把美術家、雕塑家及相關領域專家都請來,舉行大研討,做大文章,從而提升整個重慶的文化地位與文化品質。

不了解、不珍視文化遺產,宣傳跟不上、相關文化創意衍生品缺乏深度開發,這是目前我國文化遺產面臨的比較普遍的問題。從更廣泛的層面說,如何將古老的傳統與青春的文化產業相結合,如何傳承中華文化優秀傳統、吸引年輕人的關注,如何讓傳統“活”在當下、進入人們日常生活,這是當代中國文化發展面臨的一個重要課題。正如有學者指出的,在最近十來年的國學熱中,很多人都在為傳統文化的發展找救命稻草,有些人開出的藥方可能還不對癥,引來了不少爭論。這種情況下,很需要權威人士、傳統文化研究的專家走出書齋,多做文化普及工作。中央文史研究館作為國內權威的文史機構,從今年上半年起,組織開展“中華文化四海行”大型系列文化活動,今年已成功在貴州、重慶兩地舉行。中央文史研究館副館長、中國文聯副主席馮遠說,舉辦這樣的活動,就是要使文化研究接地氣,文化成果惠民眾,讓更多人特別是青年學生樹立起文化自信、自強的信念,激勵他們自覺學習和保護民族優秀傳統文化。

圖為“中華文化四海行——走進重慶”啟動儀式現場。

“中國書畫精品聯合展覽”現場

除了調研座談,文化講座是中華文化四海行的重頭活動之一,也是高潮最多的一個環節。王蒙、楊天石等著名作家、學者上半年在貴州活動中的講座,仲呈祥、謝維和、于丹、王立平、薛永年、趙仁珪等在重慶多所高校的授課就收到了極好的效果。從授課題目也不難看出諸位老師的用心,比如中央文史研究館館員、北京師范大學教授趙仁珪講的是《蘇軾詩詞的情商》,用“情商”這個極富現代氣息的詞語拉近了古今的距離。《道德經》是一部高深的經典,但聽過清華大學教授謝維和講解后,學生們紛紛提出了現實的、他們身邊的問題:“《道德經》說‘清靜為天下正’,可現在的大學生忙忙碌碌,這樣忙下去是否可以培養理想學生?”“中國有幾千年燦爛悠久的文化,但是從另一方面講,各種關于國民劣根性的討論也很多,為什么文明與劣根性同在,兩者有這么大的反差?”在回答第二個問題時,謝維和說:“我們自己認為不好的東西,為什么別的國家恰恰還非常欣賞呢?是不是我們對自身的文化價值不是特別了解?”中央文史研究館館員、著名作曲家王立平講座時,有個女生問:“在這個物欲橫流、誘惑多多、極為浮躁的年代,我們該怎么選擇?”王立平回答:“人各有志,有的人確實會沒落,但相信我們的民族會生生不息,因為總有人去做那些不那么容易做、不那么想做還難做,而自己一定要去做的事,一定有人不去做太想做、太舒服,又得利又討好的事兒。有人愿意走這條最遠的路,這就是我們民族、國家的希望所在。掌握知識是一方面,立志做人更是重要的一方面。”短短幾句話,傳達的正是幾十年來他所體悟的中國傳統文化的精髓。傳統不死,是因為人們能從傳統中尋到當代問題的答案,找到安身立命的根本。

憑借中央文史研究館及各地文史研究館集納眾多書畫名家及知名文史專家的優勢,今年兩次中華文化四海行活動中的文化講座、書畫筆會、書畫精品聯展等都成為活動極大的亮點。傳承傳統是一個很大的話題,通過中華文化四海行活動,中央文史研究館正在探索一條傳承經典、架通傳統與當代、連接群眾與專家的傳統文化研究、普及的新路。

圖為書畫藝術交流筆會。

圖為仲呈祥做專題文化講座。

圖為王立平做專題文化講座。

(編輯:曉婧)