澄懷觀道 虛以求之——評羅治安的山水畫

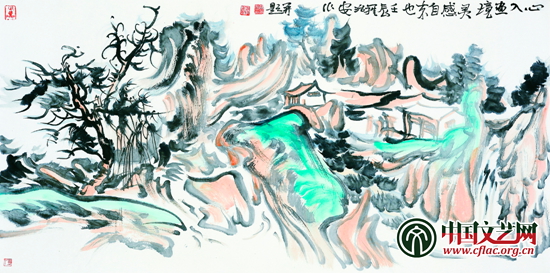

心入畫境靈感自來 羅治安

中國文化“天人合一”的終極目標,孕育了中國畫以蕭散、聞道為審美品格的追求與表現(xiàn),惟其如此,歷代中國畫家無不以自己的筆墨語言、形式結(jié)構(gòu)去營造理想世界與精神家園,而他們對世俗之氣的規(guī)避,則產(chǎn)生了中國畫對外部世界萬物萬象的簡化神似、精煉與概括,最終,成就了中國畫寫意品格的極致與高度。

基于此種認知,山水畫家羅治安在知行合一中構(gòu)建自己的山水畫文本,其鮮明特征是,在筆下表達著“物我兩忘”與“了然于心”的精神過程和境界,所謂“宇宙在乎手者,眼前無非生機”乃是他選擇的終生藝術(shù)命題,他力求在作品中表現(xiàn)天地萬物與人渾然無間的忘我和自由狀態(tài)。如畫家筆下的山中人,踽踽獨行于棧橋或山間野徑上,象征著“適人之適”、“自適之適”與“忘適之適”的圓融認知過程,由此去形諸筆墨,必然產(chǎn)生直入內(nèi)在精神的形式意味與表現(xiàn)技巧。顯然,畫面中的蒼茫、荒疏與超脫時空的自在狀態(tài),是超越了“象”的具體性的,在逸筆草草的書寫中,寫出了對象的寓意與玄機。

閱讀其作品,不難發(fā)現(xiàn),羅治安始終以“一任其所至以為起止”及以生命本真的境界體悟“道”無處不在的狀態(tài)入畫,在心無掛礙中,營造虛靜空間之審美心胸,在隨心所欲之境中駕馭筆墨并運籌畫面,進而達到“脫盡廉纖刻畫之習”、“取意言象之外”,在“與造化相表里的兩忘境界中”實現(xiàn)“虛以求之”中“澄懷觀道”精神高度的呈現(xiàn)。

重要的是,羅治安在藝術(shù)實踐中牢牢把握的是以超越時空的“得意忘象”去把握造化世界,而非斤斤計較于探究世界的物理關(guān)系,因此,他展示的是“本乎立意而歸乎用筆”、“意存筆先,畫盡意在”的“恍惚、圓融”景象,而非客觀實景。畫家用筆多以中鋒轉(zhuǎn)側(cè)鋒,在頓挫轉(zhuǎn)折中,營造了恍兮惚兮的山水意象。線條的運動感、速度的變化、節(jié)奏韻律的起伏跌宕,以及山光水色煙云的聚散游移、飄忽不定,使寓于其中的山川、河流、樹叢等,時虛時實、時隱時現(xiàn),創(chuàng)造出了迷離恍惚、微茫縹緲、幽深莫測的感覺和相對性。在這一感覺與不確定性的背后,昭示了畫家的藝術(shù)思維方式是高居于客觀規(guī)律之上的,是在邏輯關(guān)系之外合于本真禪境的,如此,他獲得了形而上的提升與把握世界的自由方式。就其本質(zhì)而言,在形而上層面,畫家以本真的把握和虛實相生的筆墨,去逼近澄懷觀道的純粹世界。

羅治安把自己的山水畫統(tǒng)攝于“禪境本真”總題旨之下,足見其用心所在、志向所在、理想所在與追求所在,蘇東坡說:“筆勢崢嶸,辭采絢爛,漸老漸熟,乃造平淡。實非平淡,絢爛之極。”此語用來概括羅治安的藝術(shù)追求和藝術(shù)創(chuàng)作,是十分恰切的。澄懷觀道,是他的生命追求,是他為藝的操守,還是他在藝術(shù)創(chuàng)作上的執(zhí)著與堅持。

(編輯:黃遠)