畫家楊澧對生活的敏感和熱情

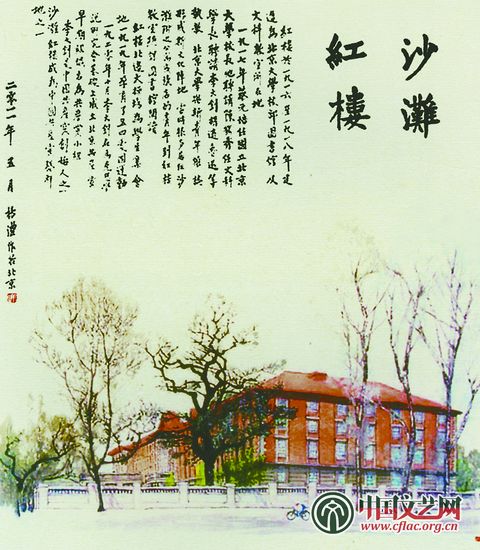

沙灘紅樓(彩墨畫) 二○一一年 楊 澧

之所以以“畫家楊澧”為題,是因為楊澧雖然多年從事社會工作,曾擔任中央美術學院黨委書記等職,但是,他本質上是一位畫家。他對生活有特殊的敏感和熱情,對社會有責任感,也有科班出身練就的繪畫技巧。他長于木刻,也刻過銅版畫、石膏版、絲網版畫,畫過油畫,后來,又畫起中國畫。

1953年,他考入中央美術學院版畫系,入學之時,不巧徐悲鴻逝世,開學時間為此推遲了一個月,錯過了直接向徐院長受教的機會。但是,他還是從李樺、古元、黃永玉等老師那里繼承了老藝專和延安魯藝的教學傳統。楊澧的木刻作品以肖像、風景居多。他承襲李樺、古元的畫風,單純、爽利、明朗,重視黑白語言也尊重群眾欣賞習慣,而《野菊花》(1955年)那樣工細、富于裝飾風的習作以及校園、插圖、人物組畫等是在黃永玉指導下完成的作品。

楊澧認真學習老師們的創作經驗,更注意師承老師的道德人品和治藝精神。他在《新鮮的記憶》一文中,贊揚“古元先生一顆樸素、坦誠和純凈的心,始終沒有變”。他說:“我自己年齡大一些,經過一些事情之后,更加深切體會到樸素、平易對于一個人、對于一位藝術家都是最重要的品質。因為真理是樸素的,只有樸素的人才能接近事物的真實本質,才能真誠地對待周圍的人,才能尊重事物的規律并且恰當地把握尺度,才能達到真善美。具有美好的心靈,才能發現、熱愛和創造生活的美好。”

進入2l世紀,楊澧轉向中國畫創作,他稱其為“彩墨畫”,畫中水彩畫成分較多,似乎也可叫做毛筆淡彩畫。那些作品都是有感而發,如2011年畫的《沙灘紅樓》和《北京大學圖書館》,紅樓那有著復雜透視變化的窗戶,北大圖書館那一疊疊的報紙,都被畫得一絲不茍,有著工筆畫的精確,是現場寫生,而非照著照片畫的。上世紀80年代,楊澧在文聯任職時,他們的辦公地點就在紅樓后邊那一排簡易樓里,每天上下班,都從紅樓前邊經過;早先李樺住在銀閘胡同,斜對著紅樓,學生們來往也從紅樓邊經過,是歲月的感受和對前人的緬懷之情凝結為這些作品。說來楊澧對北大紅樓還有一份難忘的緣分,那里曾是他父親楊兆禎讀書的地方。

在楊澧的繪畫作品中,多次出現自行車,他對這種代步的老伙計情有獨鐘。2009年他畫的那幅《全家去看大熊貓》,畫上三輛自行車中有坤車、童車,相互依偎著,人已離去,卻依然洋溢著一派親愛溫煦的氣氛,也很符合環保,觀者可以分明從畫中見到老畫家那慈祥、贊許的目光。

2008年畫的炭筆素描《雜交水稻之父袁隆平》頗能見出作者人物造型的功力。這件作品在文化部及九部委老同志美術展覽會展出,并征集為中國農業博物館藏品。楊澧的速寫本上留有不少很好的人像速寫,如杜潤生像、吳作人像、秦怡像等,有些人熟悉很久,有的是偶然邂逅,皆能得其神似。

(編輯:蘇銳)