金鐵煙云——李可染的世界系列作品展(書法篇)在京舉辦

金鐵煙云——李可染的世界系列作品展(書法篇)在京舉辦,書畫大家李可染追求——

提高書法上墻的視覺張力

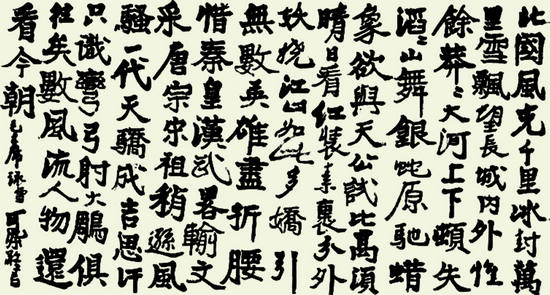

毛主席詞《沁園春·雪》 李可染

每年12月5日,美術界人士都會齊聚北京畫院美術館,原因無它,為著是紀念李可染先生逝世的周年,而且還有展覽可看。繼寫生、人物、牧牛主題之后,今年“李可染的世界”系列,展的卻是書法。

這個匯集了百余件李可染書法和重點呈現題跋、鈐印的繪畫力作的展覽,定名為“金鐵煙云”。據學者王魯湘介紹,李可染不止一次寫過“金鐵煙云”橫幅或中堂,他在跋語中寫到:“此論家贊唐李邕法書語,所謂畫如金石、體若飛動,虎臥鳳閣、龍躍天門,動靜兼備,實為畫訣。”此展引用“金鐵煙云”為主標題,試圖概括李可染的書法藝術鐵線銀鉤、煙云纏繞的總體風貌,詮釋中國繪畫與書法之間的密切關系,探究李可染在書法上取得的成就與繪畫成果卓著的內在聯系。

“中國人很早就提出‘書畫同源’,對此,歷代都有不同的解釋,但無論如何解釋,都離不開中國繪畫與書法之間的密切關系,兩者的產生和發展相輔相成。作為20世紀開宗立派的一代繪畫大師,李可染在書法上同樣取得了很高的成就,而且他 的繪畫與書法密不可分。”中國美協副主席、北京畫院院長王明明說。

少年時代李可染受時流影響,習趙孟頫字體,不久,悟到這種書體失之于流滑、柔媚而少骨力,中年以后,李可染以極大的毅力矯正自己的書寫習慣。進入國立杭州藝專后他曾改學西畫,抗戰期間在重慶再次開始學習傳統,創作了大量減筆人物畫和山水畫。當時他的用筆迅疾,線條流暢而率性,雖沒有獨立的書法作品存世,但從畫中題款瀟灑流利的行草書來看,用筆率真,強調結構的趣味,亦能夠和畫面有機地結合起來。

而在王魯湘的眼中,李可染的書法之路是艱難的。“50年代,他和張仃等人在北海畫舫齋辦展,展覽結束后,他到鄰居董希文處聽意見。董希文沉默很久,只說了一句:還是覺得油畫有表現力。——這給李可染的刺激和壓力極大。”

怎么提高中國畫的書法上墻的表現力?如何讓筆墨壓住墻?“在那段時間里,李可染一直在思索筆墨力度的問題。他曾說,白石先生的畫,只要在展覽會上出現,旁邊的畫就不存在了,這就是筆的力度。”李可染夫人鄒佩珠回憶。

醬鋪、當鋪招牌上的廣告,也是李可染取法之源。“醬鋪、當鋪外面的招牌只掛一個字,但就特別有視覺沖擊力;李可染先生從中得到啟發,天天練習自創的‘醬當體’,之后又從魏碑和隸書中尋找營養,形成今天我們看到的渾厚華滋的書法效果。”王魯湘說。

“我喜歡干通宵的工作,我的畫室和可染先生的畫室恰好在一個90度的東北角尖上,一出門抬頭右看,即能看到他的活動。半夜里,工作告一段落時,準備回到臥室,走出門來,見他仍然在伏案寫字,是真的照著碑帖一字一字地練,往往使我十分感動,星空之下的這間小屋啊……”黃永玉曾在《大雅寶胡同二甲號安魂祭》中如是回憶。“線要天天練,高度地控制住毛筆,練好之后一點力不使,下筆也很見功力。”李可染曾說。20世紀六七十年代初期,和所有的藝術家一樣,李可染寫了大量的毛主席詩詞,如《憶秦娥·婁山關》《念奴嬌·鳥兒問答》《沁園春·雪》等,多以漢隸《張遷碑》摻以魏碑筆意,整體顯得凝重、遒勁,留下了很深的時代印記。到了70年代中后期,李可染先生的書藝進入更高更成熟的階段,他為友人與學生的題字中經常出現如“金鐵煙云”、“龍躍天門、虎臥鳳閣”一類句子,他立足碑派體系而又廣收博取,著重理性分析而又注重神韻,他把一絲不茍的匠心安排寄托在情寄八荒的襟懷之中,將別出心裁的構思安頓在嚴格的法度之中。

“可染先生的書法在中國繪畫史、書法史中都是非常獨特的一種風格,可以說是獨樹一幟。他的書法中獨有的‘拙’超出了清末何紹基、伊秉綬。同時,他的‘拙’中又有中國文人的書卷氣,很重、很厚,有時顯得很滿,但因為有內在的書卷氣,以及他在中國文化滋養中形成的那種境界,所以他的書法中沒有燥氣、習氣、黑氣。”王明明認為,李可染的書法經歷了一種看似刻板的演變,最終脫胎換骨,從率意流暢,到慢,再到樸拙。他的書法強調的不再是早年的那種結構美,而是包含有“丑”的意味,但不是一般的“丑書”,強調的是一種“拙”的大美,正如他自己說的那種“白發學童”——兒童般的稚拙、凝重而力透紙背的線條,讓人想到歷代書法家所苦苦追求的“屋漏痕”、“錐劃沙”。

中國書協名譽主席沈鵬曾經評論李可染的書法:“書法既是李可染的余事,也是他的全部藝術活動的重要部分。說余事,因為書法只占用他從事繪畫以外的較少時間,并且與繪畫的數量比較占據次位。但是,從書畫理法相同的意義來說,從筆法與結構的最抽象的原則來說,書法就不僅不是余事,而是可染藝術十分重要的基礎工程了。”——這或許就是“金鐵煙云”的意義所在吧。

(編輯:單軒)