《紅色娘子軍》50年:芭蕾烙上“中國(guó)印”

《紅色娘子軍》劇照

芭蕾舞劇《紅色娘子軍》是中國(guó)芭蕾史上的一座里程碑,是藝術(shù)領(lǐng)域中中西文化成功融合的典范。它不僅在芭蕾舞臺(tái)上破天荒地塑造了英姿颯爽的“穿足尖鞋”的中國(guó)娘子軍形象,并通過(guò)震撼人心的故事情節(jié),恢弘絢麗的場(chǎng)面以及獨(dú)特的地域風(fēng)情,成為民族芭蕾的精品。

2014年,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》迎來(lái)了首演50周年,一系列活動(dòng)也開(kāi)始正式啟動(dòng)。值得關(guān)注的是,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》還將亮相馬年春晚,這也為迎來(lái)50歲生日的這部中國(guó)經(jīng)典芭蕾舞劇又添上了嶄新的一筆。本報(bào)特別關(guān)注這部芭蕾舞劇的歷史故事,獨(dú)家刊發(fā)有關(guān)這部劇臺(tái)前幕后的圖片,并聆聽(tīng)中央芭蕾舞團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)馮英講述她的《紅》劇情結(jié),讓我們向這部打上“中國(guó)創(chuàng)造”印記的中國(guó)芭蕾經(jīng)典致敬。

——編 者

它的價(jià)值和內(nèi)涵,已經(jīng)超越了時(shí)代和意識(shí)形態(tài)的局限,令我們不得不關(guān)注它的存在,可以說(shuō)《紅色娘子軍》已經(jīng)成為了人類文化遺產(chǎn)的一部分。

中國(guó)芭蕾史上的神話

《紅色娘子軍》馮英飾瓊花

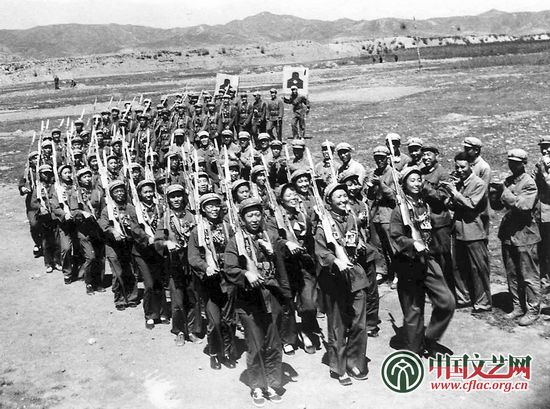

1964年8月,演員赴大同下連隊(duì)當(dāng)兵

2009年,在法國(guó)巴黎歌劇院加尼耶劇場(chǎng)演出《紅色娘子軍》

2011年1月,中芭攜《紅色娘子軍》赴瓊海下鄉(xiāng)慰問(wèn)演出

2013年中國(guó)國(guó)慶節(jié)期間巴黎夏特萊劇院演出《紅色娘子軍》

>>1964年的首演

《紅色娘子軍》是我國(guó)獨(dú)立創(chuàng)作完成的第一部中國(guó)題材的紅色芭蕾舞劇。在當(dāng)時(shí)的歷史時(shí)期,這部舞劇是按照周總理指示“革命化、民族化、群眾化”進(jìn)行改革的首次嘗試。1963年,周恩來(lái)總理在觀看劇團(tuán)演出的芭蕾舞劇《巴黎圣母院》時(shí)說(shuō):“你們可以一邊學(xué)習(xí)排演外國(guó)的古典芭蕾舞劇,一邊創(chuàng)作一些革命題材的劇目。”根據(jù)周總理的設(shè)想,1963年底,時(shí)任中宣部副部長(zhǎng)的林默涵邀請(qǐng)有關(guān)同志一起討論舞劇選題,最后通過(guò)了李承祥提出的改編電影《紅色娘子軍》的方案,并組成創(chuàng)作班子,根據(jù)梁信編劇的同名電影集體改編,由李承祥、蔣祖慧、王希賢擔(dān)任編導(dǎo),吳祖強(qiáng)、杜鳴心、戴宏威、施萬(wàn)春、王燕樵擔(dān)任作曲,黃準(zhǔn)擔(dān)任主題歌《娘子軍連歌》的作曲,由馬運(yùn)洪擔(dān)任舞美設(shè)計(jì),梁紅洲擔(dān)任燈光設(shè)計(jì)。

1964年9月《紅色娘子軍》在人民大會(huì)堂小禮堂首演時(shí),周總理出席并邀請(qǐng)了柬埔寨國(guó)家元首西哈努克親王觀看。1964年10月8日毛主席觀看,稱贊《紅》劇的改革:“革命是成功的,方向是對(duì)頭的,藝術(shù)上也是好的。”1965年2月5日,鄧小平同志觀看了演出;1997年12月11日,江澤民主席觀看了演出;2004年10月8日,胡錦濤主席觀看了演出。可以說(shuō),芭蕾舞劇《紅色娘子軍》伴隨著中國(guó)芭蕾的發(fā)展,得到了歷代黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的親切關(guān)懷。

>>1992年的重生

而《紅色娘子軍》的命運(yùn)伴隨著中國(guó)政治時(shí)局的變化,也在那個(gè)特殊年代被深深打上了“樣板戲”的烙印,曾在上世紀(jì)70年代中期成為一部沉入心底、不敢觸摸的傷痛。直到1992年5月23日,為紀(jì)念毛澤東同志《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表50周年,中芭根據(jù)1964年首演的原創(chuàng)版本復(fù)排該劇并演出。當(dāng)“娘子軍連歌”在劇場(chǎng)響起的剎那,臺(tái)上臺(tái)下,多少人都不由自主地?zé)釡I盈眶。從此,這部紅色舞劇開(kāi)始續(xù)寫著她的輝煌、引吭高歌著中國(guó)芭蕾史話“向前進(jìn)”的傳奇。

《紅色娘子軍》的故事發(fā)生在20世紀(jì)30年代的中國(guó)海南島,講述了從惡霸南霸天府中逃出來(lái)的丫環(huán)瓊花,在紅軍黨代表洪常青的幫助下,從一名苦大仇深的農(nóng)村姑娘,逐漸轉(zhuǎn)變成一名有著堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念的娘子軍戰(zhàn)士的過(guò)程。這一句話的故事,變成舞臺(tái)上六場(chǎng)芭蕾舞劇,不僅編導(dǎo)們?cè)趧?chuàng)作過(guò)程中,深入海南體驗(yàn)生活,將中國(guó)民族舞蹈與古典芭蕾風(fēng)格進(jìn)行完美融合;演員們也曾赴大同某駐軍,接受了為期兩周的軍營(yíng)訓(xùn)練,在歷時(shí)9個(gè)月的時(shí)間里,共同成就了這部謳歌中國(guó)偉大女性的首部中國(guó)芭蕾舞劇。《紅色娘子軍》的成功,創(chuàng)造了中國(guó)芭蕾史上的神話,被評(píng)為“中國(guó)20世紀(jì)舞蹈經(jīng)典”作品;2012年又獲得了“文化部第二屆優(yōu)秀保留劇目大獎(jiǎng)”。盡管中央芭蕾舞團(tuán)現(xiàn)已擁有了大量備受觀眾喜愛(ài)的保留劇目,但每逢“三八”婦女節(jié)、赴國(guó)外演出以及“下基層”、“進(jìn)校園”時(shí),仍然要上演這部影響深遠(yuǎn)的作品。50年來(lái),《紅色娘子軍》演出場(chǎng)次累計(jì)達(dá)3800多場(chǎng),“娘子軍連旗”插遍了祖國(guó)的大江南北,從黑龍江到海南島,從膠東灣到準(zhǔn)噶爾盆地,“娘子軍們”的足跡“遍地生花”。

>>2014年的輝煌

回望《紅色娘子軍》走過(guò)了五十載歲月依然能夠長(zhǎng)演不衰,除了廣大觀眾對(duì)《紅色娘子軍》的厚愛(ài),也來(lái)自該劇擁有的巨大的聲譽(yù),以及在世界芭蕾歷史上不可否認(rèn)的精湛藝術(shù)。2009年芭蕾舞劇《紅色娘子軍》應(yīng)邀登上世界芭蕾藝術(shù)的最高殿堂——巴黎歌劇院演出時(shí),受到了世界主流媒體及評(píng)論家的高度贊揚(yáng)。《法國(guó)世界報(bào)》曾這樣評(píng)價(jià):“女兵們?cè)谲娖煜戮毩?xí)打槍,用阿拉貝茨和敵人搏斗,用大跳表現(xiàn)勇往直前,《紅色娘子軍》在芭蕾舞臺(tái)上破天荒地塑造了英姿颯爽的穿足尖鞋的中國(guó)娘子軍形象,為世界芭蕾舞臺(tái)增加了一朵奇葩。”法國(guó)《費(fèi)加羅報(bào)》發(fā)表的貝爾特蘭德·圣萬(wàn)桑的文章中提到“舞臺(tái)上,這支充滿生機(jī)活力、英姿颯爽的‘穿足尖鞋’的中國(guó)娘子軍,臉上自始至終都流露著熱情洋溢的微笑,她們淋漓盡致地展示著中國(guó)民族藝術(shù)的魅力。”意大利著名歷史學(xué)教授瑪麗尼拉談到芭蕾舞《紅色娘子軍》時(shí)認(rèn)為,它的價(jià)值和內(nèi)涵,已經(jīng)超越了時(shí)代和意識(shí)形態(tài)的局限,“令我們不得不關(guān)注它的存在,可以說(shuō)《紅色娘子軍》已經(jīng)成為了人類文化遺產(chǎn)的一部分。”

“在時(shí)間的長(zhǎng)河中,50年只是短暫的滄海一粟,但在中國(guó)芭蕾的發(fā)展史上,這50年是從學(xué)習(xí)芭蕾基本功、排演經(jīng)典劇目開(kāi)始的芭蕾藝術(shù)在中國(guó)從無(wú)到有的必經(jīng)之路,而創(chuàng)作有中國(guó)特色芭蕾作品,是中央芭蕾舞團(tuán)始終追尋的方向,打上‘中國(guó)創(chuàng)造’的印記是我們的驕傲。”

馮英:“她像一面旗幟”

《紅色娘子軍》這部舞劇相信大家都非常熟悉,她是我們民族精神的象征,是中國(guó)文化史上的豐碑。可以說(shuō),《紅色娘子軍》既是國(guó)家和人民的精神文化財(cái)富,也是我們中央芭蕾舞團(tuán)的“傳家寶”,她像一面旗幟,感染、召喚著中芭藝術(shù)家們一代代將《紅色娘子軍》的精神傳承、發(fā)揚(yáng)。

《紅色娘子軍》的誕生,凝聚著當(dāng)時(shí)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注與厚望,離不開(kāi)李承祥等藝術(shù)家探索、創(chuàng)作中國(guó)民族芭蕾的追求與執(zhí)著。芭蕾源于西方,但她來(lái)到中國(guó)后就不再是“貴族”的。主創(chuàng)人員以中國(guó)革命歷史為背景,將西方芭蕾技巧與中國(guó)民族舞蹈的表現(xiàn)手法相結(jié)合,創(chuàng)造出了一部民族芭蕾精品,成就了中西文化在芭蕾藝術(shù)領(lǐng)域完美融合的世界奇跡。

《紅色娘子軍》不僅受到歷屆黨和國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)懷,在中國(guó)影響深遠(yuǎn),而且在全世界聲名遠(yuǎn)揚(yáng),她曾在美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、丹麥、以色列、法國(guó)刮起“紅色風(fēng)暴”,令北美、歐洲主流媒體和主流觀眾拍案稱奇。2013年10月,中芭赴藝術(shù)之都巴黎演出時(shí),邀請(qǐng)方夏特萊劇院特地將三場(chǎng)《紅色娘子軍》安排在中國(guó)國(guó)慶節(jié)期間演出,法國(guó)觀眾反響熱烈,每場(chǎng)演出的謝幕都持續(xù)近20分鐘,場(chǎng)面非常感人。

《紅色娘子軍》50年,不僅折射出中國(guó)芭蕾的成長(zhǎng)、發(fā)展與崛起,也影響著老中青幾代觀眾的人生歷程。一位年長(zhǎng)的觀眾對(duì)我們說(shuō):“小時(shí)候曾業(yè)余跳過(guò)《紅色娘子軍》中的角色,刻骨銘心的回憶伴隨了我50年,《紅色娘子軍》是我此生的夢(mèng)。”而一位資深“粉絲”熱心建議我們:“紀(jì)念這部舞劇,就是紀(jì)念中國(guó)舞臺(tái)表演藝術(shù)的文藝創(chuàng)作方法,就是發(fā)揮傳統(tǒng)精神正能量,搞紀(jì)念活動(dòng)一定要有很高的定位。”這些話語(yǔ)對(duì)我們來(lái)說(shuō)都是十分珍貴的。

2014年,正值舞劇《紅色娘子軍》首演50周年紀(jì)念,中央芭蕾舞團(tuán)將舉辦《紅色娘子軍》50周年系列慶祝活動(dòng):1月8日至11日,在“娘子軍連”的故鄉(xiāng)——海南省海口、瓊海等地舉辦啟動(dòng)儀式以及“三下鄉(xiāng)”慰問(wèn)演出活動(dòng),并將赴三沙進(jìn)行慰問(wèn)邊防軍民演出;2014年全年將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“50年50場(chǎng)”紀(jì)念巡演,包括北京、廣東、重慶、湖北、浙江、江蘇、安徽、山東等地;還將出版紀(jì)念畫(huà)冊(cè)、文集,拍攝紀(jì)錄片,召開(kāi)座談會(huì),舉辦展覽等;并組織中芭的年輕演員軍訓(xùn),繼承革命傳統(tǒng),重塑“娘子軍女戰(zhàn)士”經(jīng)典形象;還將與媒體合作,在全國(guó)開(kāi)展“尋找瓊花、常青”的活動(dòng),并參加人物訪談等紀(jì)念活動(dòng);9月26日,在北京隆重舉辦紀(jì)念演出活動(dòng),邀請(qǐng)對(duì)《紅色娘子軍》芭蕾舞劇有著特殊情感和記憶的“瓊花”、“常青”、“連長(zhǎng)”、“南霸天”、“老四”們,共襄盛舉,臺(tái)上臺(tái)下,共同完成這場(chǎng)千載難逢的盛事。

在時(shí)間的長(zhǎng)河中,50年只是短暫的滄海一粟,但在中國(guó)芭蕾的發(fā)展史上,這50年是從學(xué)習(xí)芭蕾基本功、排演經(jīng)典劇目開(kāi)始的芭蕾藝術(shù)在中國(guó)從無(wú)到有的必經(jīng)之路,而創(chuàng)作有中國(guó)特色芭蕾作品,是中央芭蕾舞團(tuán)始終追尋的方向,打上“中國(guó)創(chuàng)造”的印記是我們的驕傲。《紅色娘子軍》這部中國(guó)芭蕾的經(jīng)典,歷經(jīng)了半個(gè)世紀(jì)的輝煌,我們期待,這部舞劇將會(huì)流傳得更加久遠(yuǎn),也將帶領(lǐng)我們繼續(xù)“向前進(jìn)!向前進(jìn)!勝利地向前進(jìn)!”

(編輯:蘇銳)