楊麗萍“扎根”云南 《孔雀》綻放美麗

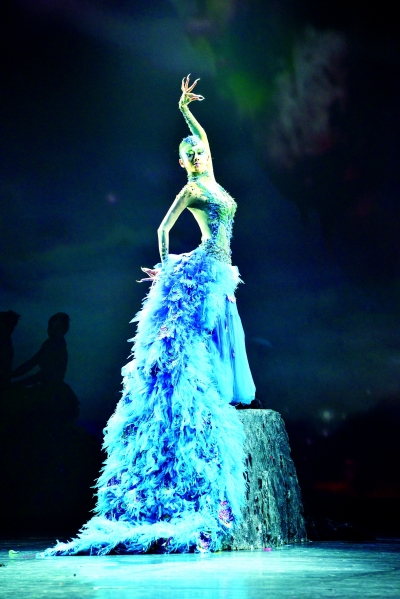

《孔雀》劇照(攝影) 朱運(yùn)寬

在近日剛剛落幕的首屆楊麗萍國際舞蹈季上,舞蹈家楊麗萍再次為家鄉(xiāng)獻(xiàn)演了她的舞臺表演藝術(shù)的“收官”之作——舞劇《孔雀》。孔雀是楊麗萍藝術(shù)的“宿命”,她的藝術(shù)生涯的幾個(gè)關(guān)節(jié)點(diǎn)都與孔雀舞息息相關(guān)。《孔雀》更是把東方流行的孔雀舞元素做到了極致。人們難以分辨,是孔雀舞成就了楊麗萍,還是楊麗萍成就了孔雀舞。楊麗萍的舞臺創(chuàng)作、表演藝術(shù)生涯發(fā)軔于《孔雀公主》、發(fā)展于《雀之靈》、巔峰于《云南映像》《云南響聲》、收官于《孔雀》,楊麗萍的藝術(shù)之路仿佛走過了一個(gè)圓滿的輪回。

我認(rèn)識楊麗萍也緣于舞劇《孔雀公主》。1980年我到云南省文聯(lián)工作不久,楊麗萍主演的舞劇《孔雀公主》一炮打響,進(jìn)京演出后又在昆明上演。我當(dāng)時(shí)第一次看她的演出,對于一個(gè)十年看八個(gè)樣板戲長大的我,看《孔雀公主》是一次欣賞的高峰體驗(yàn),內(nèi)心的震撼使我?guī)缀酢皶灐边^去。其實(shí)當(dāng)時(shí)我是在劇場樓廳2排,并看不清她們的臉,完全是被劇情、舞蹈、音樂所打動(dòng)。但我當(dāng)時(shí)確信一顆舞蹈新星升起了。那時(shí)候外國文藝信息還較閉塞,我復(fù)印了《上海戲劇》剛登載的《費(fèi)雯麗傳》送給她。1990年,我們又見面時(shí),談起送《費(fèi)雯麗傳》一事時(shí),楊麗萍笑著說:“那就是你呵,當(dāng)時(shí)你就預(yù)見到我能成明星?”

《孔雀公主》是楊麗萍藝術(shù)的一個(gè)高起點(diǎn),她也因此來到中央民族歌舞團(tuán)。身處全國的“心臟”——北京,使她能“零距離”地感受全國舞蹈匯聚于首都的風(fēng)云,也能比原來自己身處云南邊地時(shí)更早、更多地了解世界舞蹈的前沿、動(dòng)向、潮流。當(dāng)年的“孔雀公主”涅槃了。1986年,她創(chuàng)作并主演了獨(dú)舞《雀之靈》,舞蹈編導(dǎo)張苛評價(jià)《雀之靈》“可與《天鵝之死》媲美”,它榮獲中華民族20世紀(jì)舞蹈經(jīng)典作品金獎(jiǎng)。

久居北京,楊麗萍也一時(shí)脫離了自己藝術(shù)的“根”,盡管時(shí)不時(shí)回云南,但“孔雀”飛來飛去,總像在過“云上的日子”。這期間,她是國內(nèi)第一個(gè)舉辦個(gè)人舞蹈晚會的青年舞蹈家,并傾其所有自費(fèi)拍過電影《太陽鳥》,但也只算體現(xiàn)“小感覺”“小宇宙”一類。她上世紀(jì)90年代中后期的作品,創(chuàng)作上一時(shí)出現(xiàn)了“瓶頸”,盡管《兩棵樹》《瑞雪》《火》《月光》等佳作迭出,卻無法超越《雀之靈》。上世紀(jì)90年代末,她回云南“尋根”,在田豐民族文化傳習(xí)館的簡陋的農(nóng)舍里一住就是幾個(gè)月,對民間原生態(tài)歌舞如癡如醉,和李懷秀、隋嘎這些民間藝術(shù)家打成一片。

近15年來,楊麗萍從回云南“尋根”到在云南“扎根”,“孔雀”定居云南,成立了自己的舞蹈團(tuán),這是她藝術(shù)創(chuàng)作、生產(chǎn)方式的“質(zhì)”的跨越,改變了過去基本上是單槍匹馬、自編自演的狀況。經(jīng)過幾年精心打造的《云南映象》汲取了各民族歌舞的“優(yōu)質(zhì)基因”,對豐富的原生態(tài)素材進(jìn)行“解構(gòu)”與“重構(gòu)”,表現(xiàn)了太陽、土地、生命、家園、信仰等人類的普遍情感和普世價(jià)值,這是她的藝術(shù)從“小我”走向“大我”的一次飛躍。《光明日報(bào)》以敏銳新聞視角和藝術(shù)感受,向我組稿,在2003年11月2日,以整版的篇幅登出了《舞之靈:楊麗萍》,我在文章中寫道:“原生態(tài)歌舞集——一種新的舞蹈樣式誕生了,舞蹈將在新的意義上被重新界說、詮釋。楊麗萍在探索、在實(shí)踐……”這是當(dāng)時(shí)《光明日報(bào)》繼吳冠中之后以整版篇幅評價(jià)的藝術(shù)家。

在自己的事業(yè)達(dá)到高峰之后,楊麗萍漸漸萌生了退意,她最后登臺的舞蹈演出選擇了舞劇《孔雀》。楊麗萍早年在西雙版納的生活經(jīng)歷和后來的藝術(shù)生涯和“孔雀”息息相關(guān)。“我一直覺得‘孔雀’是全世界最好的舞蹈題材,‘孔雀’代表著鳳凰和女人。在我的家鄉(xiāng),誰要是孔雀舞跳得好,就像神靈一樣,受到萬人敬仰。自從我跳孔雀舞,一切美好的東西都隨之而來。”楊麗萍說:“人類從來沒有像孔雀開屏那樣美好的瞬間,那很美妙。”

《孔雀》是創(chuàng)作型作品,劇中的孔雀,是鳥,也是人,是有情世界的蕓蕓眾生。舞劇關(guān)照了當(dāng)下社會的價(jià)值觀、精神需求和藝術(shù)視角。雌孔雀薩朵的簡單、純粹、美好;雄孔雀嘎雅的執(zhí)著、真誠、奉獻(xiàn);烏鴉路班的貪欲、橫蠻等。近兩個(gè)小時(shí)的舞劇,楊麗萍的戲份相當(dāng)大,既有獨(dú)舞、雙人舞,也有領(lǐng)舞和群舞,出場時(shí)間超過60分鐘。楊麗萍說,“把《孔雀》做成舞劇是她的夙愿,二十幾歲時(shí)沒有能力,現(xiàn)在終于圓夢。其實(shí)整個(gè)舞劇就像我的自傳,第一幕跳‘雀之靈’,表現(xiàn)孔雀剛出生,萬物萌動(dòng),帶著新鮮的喜悅;然后是夏秋冬,先是生命的盛夏,然后是生命的蕭條,愛情的消失,最后絕望的孔雀在神的懷抱里明白了生命的真諦,覺得萬物有它的循環(huán)道理,這就是我自己的人生體驗(yàn)啊。”

《孔雀》在楊麗萍國際舞蹈季期間6天中演出8場,場場爆滿,我每次去拍攝,歸來都看“回放”,發(fā)現(xiàn)攝影作品成功率不高,舞蹈時(shí)時(shí)在動(dòng),“咔嚓”一下按快門,不一定就是“典型性瞬間”“經(jīng)典性瞬間”。有時(shí)一個(gè)人物的一招一式是最佳狀態(tài),配戲的又不盡人意。因此,《孔雀》演8場,我場場都去拍攝,沒有座位,就坐在過道里。

《雀之靈》劇照(攝影) 朱運(yùn)寬

在過去膠片時(shí)代拍劇照,我用過的膠片最高感光度為800度,有時(shí)也用反轉(zhuǎn)片增感拍攝,然后停止沖膠片機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)增加沖膠卷時(shí)間迫沖,這樣處理,即使是優(yōu)質(zhì)反轉(zhuǎn)片,粒子也顯出粗來;感光度提不起來,低照度下拍劇照最大的困擾就是光圈開不小、曝光速度提不起來。光圈不小,銳度不夠;速度不快,高速的舞蹈動(dòng)作定格不下來。不管是手動(dòng)、還是自動(dòng)的膠片相機(jī),卷片都需要一定的時(shí)間,不可能像現(xiàn)在的高端單反數(shù)碼相機(jī),一秒鐘可拍9張照片。因此,當(dāng)時(shí)用膠片拍攝舞蹈劇照的成功率不高。我10多年前用膠片拍的《雀之靈》,只有一幅獲得對藝術(shù)完美主義的追求近乎到苛刻的楊麗萍的認(rèn)可,那是在我在觀眾席2排中間,看到楊麗萍兩手抓裙邊,上下舞動(dòng),作孔雀飛翔狀,孔雀裙此時(shí)成了一個(gè)圓圈,我對劇情較熟悉,大約提前1/4按下了快門。

現(xiàn)在用數(shù)碼相機(jī)與膠片相機(jī)拍劇照不可同日而語。數(shù)碼相機(jī)特別適合拍攝低照度條件下,面光、頂光、追光、逆光、側(cè)光、區(qū)域光、背景光、放干冰等等光怪陸離的照明變化中的表演劇照,為了拍劇照,2年前特意買了尼康D3S,它的最高感光度可達(dá)12800。即使在感光度6400的情況下,低照度下的噪點(diǎn)仍控制得很好。這正是劇照攝影愛好者夢寐以求的。

在拍攝《孔雀》中,我注重了幾點(diǎn):一是機(jī)位,一般拍劇照最好是在劇場7、8排的中間,太高會把人的腿拍短了。去年拍《孔雀》,我是蹲在觀眾席1排前面的過道上拍攝的,舞臺臺口有布景,太靠前拍不到演員的腳。在觀眾席中間可以左右逢源,拍攝機(jī)會也要多些。二是嘗試“多重曝光”,《孔雀》中,不少“雙人舞”“三人舞”是定點(diǎn)舞蹈,可用“多重曝光”,但多次曝光的位置經(jīng)營、曝多少次等不好掌握,一次完成的成功率極低。前期有想法拍好了,可以在后期完成。三是拍出能表現(xiàn)人物關(guān)系、戲劇沖突的瞬間,注意抓拍高潮點(diǎn)、戲劇性。拍慣膠片的人,拍照片時(shí)往往還是瞅準(zhǔn)機(jī)會“點(diǎn)射”“連發(fā)”,很少盲目“掃射”,這樣也較少影響其他觀眾。

(編輯:曉婧)