鄉村與城市 相隔一座圖書館的距離

中國有超過半數的農村人口,中國經濟發展與社會進步的騰飛,在很大程度上取決于鄉土中國的改變,鄉村教育是通往騰飛的起點與根基。只有完善基層的鄉村教育,提高基層的文明程度,社會才可以積極、全面地發展。然而,由于社會資源向城市傾斜、鄉村人口基數大、鄉村人力資本匱乏等原因,導致鄉村教育水平大幅落后于城市教育的平均水平,使得中國國民的總體教育水平遠不及其他一些亞洲國家。鄉村教育的推動,不僅意味著為鄉村青少年提供平等的受教育機會,更意味著待他們步入社會之時,可以獲得參與社會競爭的平等權利。如何幫助鄉村教育健康發展,照亮鄉村青少年的未來,是不容忽視的問題。在這個層面上,民間公益組織立人鄉村圖書館為鄉村教育的推進帶來了星星之火。近日,該館代表在中國傳媒大學與到場的大學生們就鄉村教育的創新展開交流。——編者按

有人說:“在圖書館閱讀,生命將得到延展,因為那里為人打開了一道通向世界的大門。”或許,立人鄉村圖書館的出現,正是這句話的例證。2007年冬天,湖北省黃岡市蘄春縣的青石鎮中學內成立了一家黃侃圖書館。出自農村的北大碩士生李英強與其他幾位來自重點院校的高才生一手創辦了這家承載著夢想的圖書館。是什么將這些原本可以在城市里過著舒適生活的年輕人留在了經濟條件落后的農村?在他們年輕的心中有一個篤定的目標,在鄉村和城市之間搭建一座橋梁,讓鄉村青少年了解山的另一邊甚至是地球另一邊的大千世界。憑借這份信念和社會各界的熱心幫助,當初的黃侃圖書館如今已發展為在河南省淮濱縣、四川省巴州縣、云南省巧家縣等各縣鄉、鎮擁有10家分館的立人鄉村圖書館,每館藏書達7000冊,覆蓋人群數量達萬余人。

鄉村里不曾有的

“文藝”與“時髦”

與一般圖書館不同的是,立人鄉村圖書館不僅為鄉村的青少年提供了收藏書籍的物理平臺,更為他們提供了自我完善的精神家園,讓那些不屈的向上的靈魂得到慰藉和溫暖。傳統的捐贈圖書館經常是滿館的圖書卻鮮有人問津,主要原因是捐贈者無從了解受贈者的需要,只能依據個人偏好,單方面地進行輸出,加之沒有專人在圖書館介紹圖書內容,引導閱讀,激發人們閱讀的興趣,圖書館里的圖書只能被束之高閣。

但是,立人鄉村圖書館基于網絡的溝通方式,讓捐贈者可以及時、清楚地了解到圖書館的需求。另外,每個分館都有一名專職義工長期派駐在當地,主持圖書館日常事務,并根據當地實際情況為學生們開發各種“立人選修課”。這些年輕的志愿者們每天所做的工作就是將全國各地的贈書上架,帶著孩子們開讀書會、辦講座,給他們放映電影、播放英文歌曲,邀請大城市的學者來作交流,跨校組織作文比賽、冬令營和夏令營。老師和同學們一同品味北島翻譯的詩《秋日》,猜測幾米繪本的故事涵義,在山野間扔洋學生們玩的時髦飛盤,甚至探討哲學中生命的意義,雖然鄉村校園中鮮有這樣的“文藝”與“時髦”,但在孩子們眼中,這是多么令人神往的洋溢著人文情懷的新世界。

立人鄉村圖書館華中區館長王一夏表示:“立人鄉村圖書館是社會創新的另一種可能,促進鄉村教育的發展,促進當地公共生活的呈現。立人鄉村圖書館的教育理念就是要讓學生參與到圖書館的建設中來,而不是單純地向學生輸出內容,成為形而上的圖書提供者。”

爸爸、媽媽在山那邊

我在山這邊

在城市資源為主導、外出務工人員不斷增加的背景下,鄉村中多了一個令人酸楚的詞語:“留守兒童”。他們的父母為了生計在外奔波,孩子們跟隔代親人一起生活,有的甚至被寄養在朋友、鄰居家中。孩子們不知道山的那邊到底有什么,爸爸、媽媽去了很久也沒有回來。

中國人最為廣闊的棲息地就是鄉村,但這片令人掛念的熱土已逐步成為一座老人與孩子相伴的“空城”。據統計,在一些勞動力輸出大省,由于父母外出打工不能與父母生活在一起的兒童達到了全部兒童的半數之多。據王一夏介紹,立人鄉村圖書館所在的鄉縣中,平均超過40%的兒童是留守的,因為城市與鄉村資源的分配不平等,信息不對稱,大量勞動力涌入城市,高昂的城市生活成本使得父母無法將孩子留在身邊。由于代替父母照顧孩子的監護人大多是年邁的老人,文化水平有限,孩子在學習上得不到較好的家庭輔導。更令人擔憂的是,一些留守兒童因為長期與父母分離,在情感上缺少關愛和溝通,產生了一些心理障礙,在未得到及時疏導的情況下,產生了感情脆弱、焦慮自閉等心理問題。

在這種情形下,立人鄉村圖書館的建立顯得尤為重要。留守兒童比那些待在父母身邊的兒童更需要了解外面的世界,掌握知識的力量,感受人文關懷的溫暖。曾經令他們孤獨的大把的閑散時間可以用來學習、思考,通過志愿者為他們推開的視窗更真實地貼近外面的世界,相信父母在山那邊的廣闊天地將大有作為,相信自己腳下也有一片沃土等待自己去開發、探索。

堅持夢想的同行者

立人在每個分館都有服務期在一年以上的專職義工駐守,也有大量的短期志愿者參與到立人寒暑假和平時的活動中來。除了義工,支持立人的中堅力量還包括立人之友,就是那些持續給予資源支持并參與組織立人在城市的各種活動的立人志愿者,也有許多自發捐書、捐款、捐時間的朋友。所有這些人,都是自己找到立人的,他們沒有得到任何世俗意義上的“好處”,只是想篤定地堅持自己的生活方式、自己的理想。正如立人鄉村圖書館的名字,“立己而立人”,是他們成就了立人的今天,也在立人這個開放式平臺上成就了自己。

專職義工丁舒奇在四川省巴中市南縣正直中學晏陽初圖書館工作已經有一年零一個月了,談及自己來立人的初衷時,他更像是個外表叛逆內心敏感的孩子。從小就熱愛讀書的他卻一直得不到老師的認可,從小學到大學可以走進他內心的老師少之又少,這讓他有一點受傷。但值得慶幸的是,他在大量書籍的閱讀中塑造了自己的個性,找到了生命的活力,并可以將這份個性與活力運用到現在的公益事業中。采訪最后,他寫下了這樣一段話:“我在旅途中很偶然地認識了立人,立人做的事情,正好涵蓋了我年少時的一個小小的夢想碎片,于是我來了,撿起了這個夢想碎片,然后,親吻自己的生命,幸福感油然而生。”

目前在立人做專職義工的志愿者年齡都相對年輕,他們很容易便和學生們打成一片,在與立人共同成長的過程中,專職義工與學生結下了亦師亦友的緣分,這其中有許多故事。四川茶壩中學的專職義工賀飛輝有這樣一段師生友情:去年6月,自己的一名學生突然決定退學,這名學生平時是立人學生義工中的積極分子,性格開朗,做事充滿活力,這個消息讓賀飛輝分外吃驚。賀飛輝跟他一起爬過山、唱過流行歌曲,內心早已把這位學生當成了自己的朋友,很擔心他會在將來的社會中四處碰壁,建議他先在暑假的時候嘗試打工,體驗一下工作生活,不要把外面的世界理想化了。最終,這名學生還是退學了。前些天,賀飛輝和這位學生再次見面,昔日的少年成熟了不少,也懂得傾聽別人的意見,這樣的改變讓賀飛輝很欣慰,他說:“學生身上的韌性和激情讓我反觀自身,生命本該活出自己的精彩,在堅持自己的夢想這條路上,我們算是同行者。”

“我們沒有辦法去改變大環境,但我們可以改變小環境。小環境改變了,大環境也會慢慢改變。中國有2000多個縣,如果你改變一個縣,就是1/2000的改變,如果你到一個縣,讓那個縣有一家像樣的圖書館,那么你就完成了1/2000的改變,如果這2000盞燈一一點亮,對于當下的中國又將是怎樣一種改變。”——立人鄉村圖書館第七分館館長熊培云

到自己的家鄉去做一個圖書館

李英強(立人鄉村圖書館執行理事、創始人之一)

立人是一項以人為根本的事業,沒有合格的“立人之人”一切無從談起。立人迄今最可珍視的就是一批愿意腳踏實地做事的理想主義者,他們不以微薄的收入為苦,卻以簡樸的鄉村生活為樂,從自己開始,讀書立人,影響鄉村青少年的生命成長。這兩年逐漸有一些對鄉村教育和鄉村青少年有關切、有理想、有行動力的年輕朋友加盟立人,其中一些人計劃在立人工作較長時間,這對于立人在公益組織上和教育上的專業性成長非常重要。

因為立人所做的是基于圖書館的自主教育和開放式教育探索,這在全世界范圍內都是一個新事物,沒有現成的人才可以直接來做事,都必須在實踐中成長;而立人的公益性質、鄉村工作環境,都讓很多有理想有抱負的青年人望而卻步。進入立人專職團隊的都是相當有超越性有行動力的人,然而要讓這些人在民間公益教育事業中不斷成長,立人面臨的挑戰還有很多。

我期待未來立人能成為一個鄉村文化教育創新的平臺,不僅能夠聚集更多專業的立人之人,舉辦更多有意義的教育活動,開設更多有效運營的分館,而且能夠支持更多的人“到自己的家鄉去做一個圖書館”;也希望在不久的將來可以把立人大學有效運作起來,讓更多高中畢業后的青年得到更好的高等教育。

(本文節選自李英強博客)

志愿者日記

2011年11月23日

從一張紙條開始

幾米作品

賀飛輝(立人鄉村圖書館專職義工)

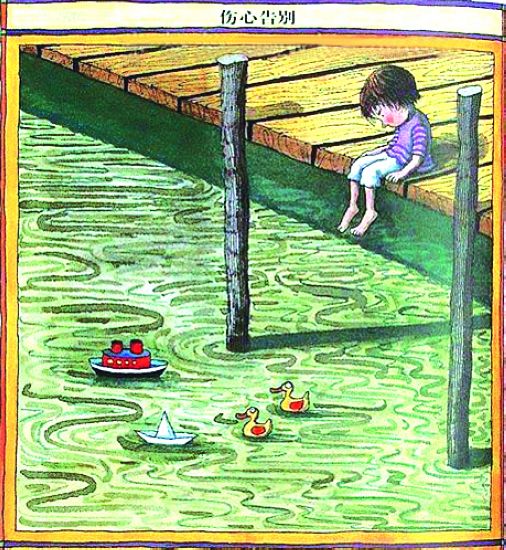

圖書館目前有兩本幾米的繪本,一本是《照相本子》,一本是《幸運兒》。因為要給初一的學生上一節課,我想了想,選擇了幾米的繪本,我是一個喜歡故事的人,幾米的繪畫配上文字增添了趣味,讓繪畫本身具有了活力,里面好像有很多話要說,有很多事可以回想。

學生們是喜歡畫畫的,雖然畫作都很簡單。我對這節課的預想很簡單,一個是想告訴學生喜歡畫畫是個很好的愛好,若是喜歡,可以堅持,有時候畫里面包含很多,就像文字一樣,也是一種很重要的表達形式;另一個是想讓學生嘗試為一幅畫配上自己的文字,進行二度創作。因為我相信初中的學生有極其敏銳的捕捉能力和想象力,我期待著學生帶來的驚喜。

我先給學生3張圖片,然后用幾米的文字進行了簡要的講解,讓學生明白圖片和文字是如何產生呼應的,它們之間是一種什么樣的關系。然后給學生另一張圖片,去掉書上原有的文字,學生們開始自己寫。

陸陸續續地我收到了許多學生寫好的紙條,有一位學生的紙條是這樣寫的:

我很傷心,我很失落,我很孤單

我看到小小的木船遠遠走去,小鴨子們也慢慢地走了

一切都走了,一切都遠遠的離我而去,沒有人理我

就連鴨都一樣

我想要訴說心中的傷心,沒有任何人聽,

我無奈傷心,默默的埋在心中……

又能怎樣,無力挽回

也許通過文字的交流能夠將我們內心的距離拉近,從這些文字中,我認識到中學時期的那個我也曾同樣地寫錯別字、喜歡描述孤獨。

2011年11月20日

愛是什么樣子的呢

王敏(立人鄉村圖書館專職義工)

小孩子們是永遠不會感覺到累的。今天給小朋友講的故事繪本是《愛是什么樣子》。我先問他們自己心中愛是什么樣子的,他們的答案各不相同:幸福的一家、爸爸媽媽的疼愛、有好吃的東西等等,看來我還沒有講,他們心中已經有了答案,不錯。全班50個小朋友,各個上閱讀課都精氣神十足,我問他們,“你們是不是都很喜歡上閱讀課呀?”“是”。聲音大得幾乎沖破屋頂了。第一節課的時間給他們講完繪本以后,我讓他們分組討論了個問題:你們心中的愛是什么樣子?然后,第二節課的時候讓他們把自己心中愛的樣子畫下來。

合作者心聲

城市:荒漠中的孤島

喬精一(四川省巴中市巴州區茶壩中學教學主任)

誠實地講,校方剛開始與立人合作時,大家的反響不是很積極、熱烈,大多數教職工持一種觀望的態度。后來我們發現,立人給鄉村帶來的絕不是幾本圖書,而是一種精神。這種精神正是時下的中國特別需要的,它不是簡單的公益行動,它擁有著博愛、平等、尊重、奉獻、關心社會等諸多元素,立人志愿者是用生命在影響生命、感染生命,從某種角度講,立人是在用熱忱和智慧影響、改變中國農村孩子的未來和中國鄉村文化建設的現狀。談到與立人合作的益處,我想它是多方面的,與立人合作開展豐富多彩的閱讀活動,無疑是學校另一道讀書風景,同時也體現了辦學特色。從教師層面講,開闊了眼界,引發了部分教師對師生關系、教學方法、學術交流等方面的思考、探索和改變,從而有力地推動了校園的文化建設工作。從學生層面看,立人為分數當道、枯燥乏味的校園生活添了一抹亮色,在孩子們幼小的心靈中播撒了健康的種子,給他們打開了另一扇窗,特別是大多數缺乏親情、心靈孤寂的留守兒童在立人所營造的平等、尊重、自由、安全的氛圍里找到了一份情感寄托,孩子們的行為習慣、精神面貌,在與立人的自主、平等的交往中發生著微妙的變化,這種微妙的變化正是我們教書育人一直孜孜以求的。

立人鄉村圖書館的課程設置是學校課改工作強有力的補充和支撐,從立人開展的閱讀輔導、電影欣賞、夏令營、冬令營、征文活動、親近自然、有獎讀書活動、專題講座、班級書箱閱讀計劃等活動看,其最大的特點是:活動即課程。讓孩子們在活動中充分享受學習、生活、成長的快樂。孩子們在這里學到的不僅是書本知識,還有生活中的待人接物、知人論世等實實在在的生活經驗,后者尤其重要。

我校留守兒童的數量約占全部學生數量的73%,鄉村中龐大數量的留守兒童已經成為一個棘手的社會問題。立人在這一點上是有貢獻的,立人周末的電影欣賞活動、走訪活動、談心活動,從很大程度上解決了留守學生一些心理問題和情感問題,我覺得時下鄉村最缺的是教育平等。城市與鄉村的教育均衡有時像一個遙遙無期的期盼,當中國鄉村被遺忘和荒蕪后,中國的城市則是荒漠中的孤島。很多鄉村目前不僅是一塊資源貧瘠的土地,也是精神貧瘠的土地,我們需要別人的認可,更需要自我認可。至于孩子,我想他們最缺少的就是關愛和信任。

這里沒有呵斥與責罰

文波(四川省巴中市巴州區茶壩中學語文老師)

學校是學生獲得知識、價值觀、行為養成的重要場所,同時更是傳播文化,為國家和社會培養人才的機構。對社會家庭(特別是農村)而言,學校是他們改變命運的重要場所,因此社會、家庭和學生在面臨升學的重大壓力時,過分關注分數,而忽略了學生的心理健康、獨立思考能力、創新能力的發展。立人鄉村圖書館的適時出現,為學生提供了一個展示自己、健康成長的舞臺。

在升學壓力面前,一些教師以簡單粗暴的教育方式對待調皮、“厭學”的學生,以灌輸為主的教學方式,取得了一些成績,但對大多數學生身心健康、獨立思考能力和個性的發展起著消極作用。而立人鄉村圖書館的志愿者們平等對待每一位學生,把學生們當親人和朋友。當學生犯錯時,這里沒有呵斥和懲罰,只有微笑的臉和改過自新的機會,處處保護他們的心靈。在兩年多的時間里,圖書館帶來的這種教育方式潛移默化地讓學生明白,要做一個什么樣的人。

在應試教育的束縛下,學生長期在機械、單調、乏味而低效的題海戰術中疲憊不堪,立人鄉村圖書館開展大量的課外閱讀活動,豐富了學生課余生活,為學生提供了心靈的舒適和愉悅的文化閱讀氛圍,同時活躍了學生的思維,使學生的批判性思維、思辨能力在活動中得到鍛煉。志愿者們憑借耐心和喜聞樂見的教學內容,大膽探索、勇于創新,以靈活多變的教學方式獲得學生的歡迎。

立人圖書館不僅為學生們開闊了視野,也讓我這個稚氣未脫而加入教書育人行列的教育工作者重新審視自己,給自己定位,在兩年多的時間里,我閱讀了大量書籍,認真反思自己的教學,通過閱讀和交流,迅速成長起來,讓我的精神家園不再是一片空白。

(編輯:孫菁)