網絡小說改編話劇成熱門——話劇《步步驚心》的實驗

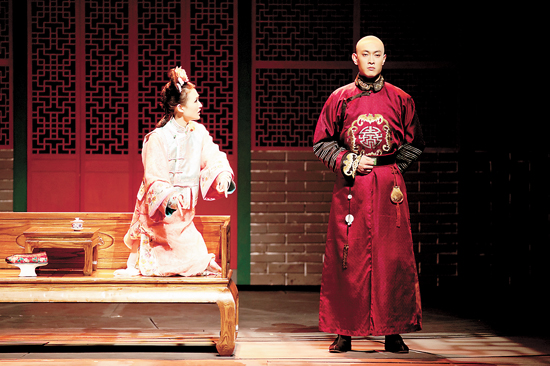

話劇《步步驚心》劇照

“這次排《步步驚心》排得很舒服,也排上癮了,以后還會接觸更多這種歷史題材話劇。”當撥通還在上海的北京著名青年戲劇導演李伯男的電話時,他這樣對記者說。2月14日至3月11日,由桐華同名小說改編的話劇版《步步驚心》在上海藝海劇院演出。該劇由有“票房蜜糖”之稱的上海話劇藝術中心導演何念監制,李伯男執導,上海話劇藝術中心的演員參演,劇中四爺、八爺、十四爺的扮演者均是電視劇版《步步驚心》中這幾位角色的配音演員。

李伯男一直以來執導的話劇作品都探討當代都市男女情感話題,如《有多少愛可以胡來》《剩女郎》《嫁給經濟適用男》《隱婚男女》等,而這也似乎已成為李伯男的作品風格。這一次他來了一個轉身,執導以清宮戲為主的《步步驚心》,是因為好朋友何念的邀約。“我和何念相識10年了,在當學生導演時就認識,后來他在上海發展,我在北京排戲,一直希望能夠有機會合作。去年約我排這部戲時他還在美國學習,恰好我也很喜歡這部小說,所以這次終于實現了合作。”李伯男說。

其實李伯男對清宮戲并不生疏,當年在中戲讀書時,畢業大戲他排的就是清宮戲。而且,他也一直比較喜歡清宮題材,“對清朝這段歷史,以及當時的禮儀、人的體態和狀態,清宮戲會涉及到的一些戲劇的細節,我都還比較熟悉和擅長”。在接到此次導演任務后,他又買了很多關于清史的史學資料進行研究。原有的積累和比較充分的準備,才使得他執導的感覺是“很舒服”。

兩本小說的內容含量,曾被改編成三十幾集的電視劇,而將其壓縮成一部3小時的話劇,這種提煉和濃縮并不容易。“改編難度很大,在取舍上很傷腦筋。”李伯男告訴記者。最終這部戲在情節和人物的情感走向上基本忠實了原著,但在講故事的方法和呈現的手段上具有鮮明的戲劇特點,李伯男介紹:“我們用了大量的高度假定性的戲劇手段和很寫意的表現手法來講故事,同時從新的視角對人物形象及心理進行詮釋。”在他看來,作為舞臺藝術的話劇版《步步驚心》,和原著小說及電視劇版相比,其獨有的魅力表現在:主題表達上更集中、更清晰,用3個小時的時間進入人物深層的內心糾葛和心理困境,會更有力量,“這種情感的感染力和朦朧的詩意,和慢慢把書或電視劇看完,審美的效果是不一樣的。”

自2月14日上演,話劇《步步驚心》場場爆滿,逢周末劇場還要加座。一部沒有明星加盟的話劇,在一個千人劇場第一輪上演就演出24場,用李伯男的話說是“史無前例”的。他告訴記者,這是他們培養戲劇觀眾的一個方法:為了讓更多非常規戲劇觀眾走進劇場。“這種嘗試是將來必須要做的,我們只是提前邁了一步。哪怕是遇到問題,我們也決定一定要這樣做。”他為記者算了一筆賬,“假設一年上10部戲,一部戲演5到10場,那么來看戲的還都是常規觀眾,因為常規觀眾一般只看一場新戲,那一個觀眾一年共看10場,但如果一部戲一次能演100場,那另外90場的觀眾很多就是從來沒看過戲的非常規觀眾,這樣就能拓展和積累更多的話劇觀眾。”從《步步驚心》目前的演出盛況來看,這種嘗試是成功的。當然,這種嘗試可能還得有個前提,就是劇目本身要具有讓非常規觀眾走進劇場的吸引力。

將熱門影視劇改編成話劇,是近兩年來話劇市場的一個重要現象,當《老男孩》《失戀33天》《鋼的琴》等都要被搬上話劇舞臺時,這種改編的熱度好像在持續升溫,也導致有人批評目前話劇創作的原創力不足。對此,李伯男并不認同,并提供了自己看待這個現象的角度:“只要創意和題材很成熟,影視劇和話劇相互改編是相互的促進。”比如,對于話劇來說,借助影視劇具有的龐大觀眾基礎,可以培養大量的戲劇觀眾,這對話劇來說是好事。所以,“由什么改編的并不重要,關鍵的是戲的本質和文化底線在哪里。”他說,“戲劇的本體特征和影視不同,所以在某些方面它可能長于影視,但某些方面是弱勢,只要改編時能揚長避短,找到超越點和戲劇獨特的表達方式,保證文化底線,就能實現互相促進、良性發展。”

(編輯:孫育田)