開掘電影附加值上的巨大潛力——電影映前廣告市場分析研究

當中國電影產業跨進“百億票房”時代,成為世界前五大市場時,“十二五”開啟年,呈現產業成長拐點的雛形。一直處于高速度、快成長期的中國電影產業,是依賴于外生性的不斷放大,持續涌入大量資本,增量拉動了增長。隨著產業深入發展,依托產業鏈條拓展衍生邊際行業興起,其中最有影響力,與影院經營關系最密切的是電影映前廣告。本文研究的電影映前廣告,狹義上指影院映前播放的廣告,亦可稱“影院映前電影廣告”,不涉及電影植入廣告部分。本文以此為對象分析電影映前廣告的發展前景,并分析了其存在的問題,這一熱點值得關注。

一、媒體化時代

電影產業化和市場化必定要將產業不斷延伸,其邊際周邊行業依托著中國電影產業

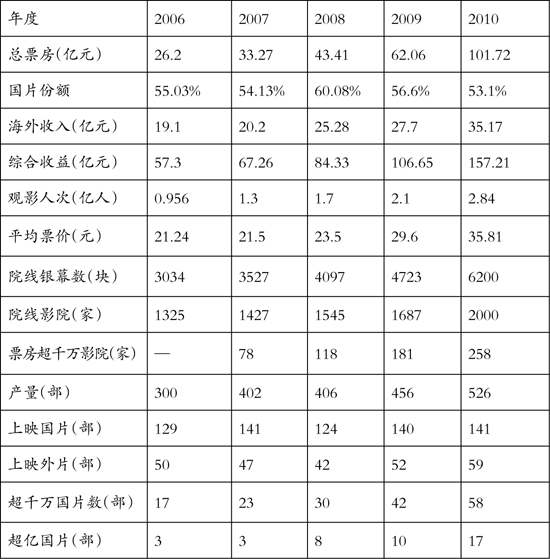

表:中國電影產業2006—2010年數據

2006-2010年是中國電影發展最快的“十一五”期,這五年是中國電影奠定產業化地位,放映市場全面市場化運作,是電影市場成長最快的五年。回顧中國電影“十一五”期間的迅猛發展,首先得益于城市電影院建設的突飛猛進。當中國電影每年以30%以上增幅成長時,電影產量和市場容量亦不斷升級,從而提升了電影在社會的關注度、影響力。繼廣播、報紙、電視之后電影逐漸成為第四大廣告媒體,自此電影廣告進入了媒體化時代。

電影映前廣告媒體化后,影院映前廣告被打造成產品,由專業廣告公司經營。廣告公司直接購買影院資源建立廣告發布平臺,建立一個覆蓋全國、區域市場的廣告發布網絡,電影映前廣告媒體化經營的電影廣告不再僅是單純隨影片的貼片廣告,是在一個穩定的發布網絡上,有計劃、周期、目標發布廣告的行業。媒體化的電影廣告具有常態發布和定制發布特點。早期電影貼片廣告,播放監測、效果評估缺乏統一標準,廣告客戶常常為此引起紛爭。電影廣告媒體化后,專業電影廣告公司,建立了專業化的廣告監測和效果評估體系,由第三方專業市場調研公司提供的相關服務,為客戶提供客觀、權威的媒體調研數據、廣告效果評估等售后服務,并逐步建立和完善了屬于電影媒體自己的廣告監測和評估體系。

以表中數據顯示:“十一五”期間,中國電影一直以高速度直線發展,且市場成績越來越顯著。電影產業的高增長直接影響了電影衍生業的發展。首先,中國市場電影票房激增、影院建設的白熱化、產量增長迅速,電影內容的極大豐富,這些都給電影廣告媒體發展創造了良好條件。其次,資本大量涌入電影行業,也有投資電影衍生業,為電影廣告發展奠定了基礎。

據可統計數據,中國電影媒體廣告年營業額從起步時的幾百萬元,到2007年1.3億元,2008年近5億元,2009年6.7億元,2010年電影映前廣告收入同比2009年增加88%,達到12.6億元,其增長幅度驚人。

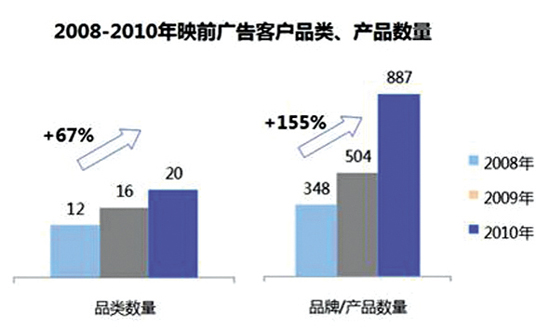

觀察這一時期的電影映前廣告市場,作為“新興媒體”的電影廣告亦開始引起各類廣告主的興趣,為了市場不斷攀升的行銷需求,發揮特殊的營銷優勢,越來越多的廣告主選擇了電影映前廣告這一媒體。投放電影廣告的客戶品類,從曾經僅限于汽車、快消、日化等傳統行業拓展到全行業、全品類的全方位投放,奢侈品、金融、旅游、媒體等品類近年來在影院映前廣告中表現相當搶眼。許多大品牌客戶將影院映前廣告列入年度投放計劃,成為必投媒體。

電影產業化和市場化運作,為開發產業關聯鏈條帶來了更為廣闊的前景。今天當我們討論電影產業,不僅指電影票房,更多的指向由電影衍生出的邊際周邊產業。電影產業化和市場化必定要將產業不斷延伸,其邊際周邊行業依托著中國電影產業,自然“一榮俱榮”。電影映前廣告從中國電影產業化定位伊始,就成為產業鏈條上的一個重要環節,其誕生和發展的過程就是產業鏈上各方相互努力擴大自身利益、創新收入形式的過程。

二、發展前景與對產業之作用

美國電影院非票房收入大大高于票房收入,如此比較,國內影院經營的電影附加值開掘的潛力是很大的

隨著電影市場向好,終端市場建設競爭趨向激烈,影院建設成本急速上升。2011年國內市場出現一些新動向,國產大片上億票房亦不能盈利。市場年度票房漲,單個影院收入跌。這是因為中國電影產業尚處在初級發展階段,產業的基礎薄弱,近年來產業高增長一直是依賴外生性增量投資拉動,產業鏈條上的各方經營模式單一,一直是受產品驅動,各方的盈利點全部落腳在票房。電影制片靠票房決定勝負,影院經營靠票房決定盈虧。電影工業是一個綜合體系,鏈條各方的利益依靠收入的分賬模式,依靠增量增長的產業模式已至瓶頸,當更多的影院開業,更多的影院僅依靠票房就不能盈利時,電影的附加值增長作用的重要就凸現了。從這個角度看,電影廣告對于影院經營結構改善,建立一個更切合實際、清晰的商業經營模式有積極作用。

在成熟的海外市場,電影工業是一個完整的工業體系。美國電影業電影票房僅是收入的部分,更多是依靠電影內生性拓展衍生增值。如版權收入,制片商從源頭就開始的植入廣告、贊助廣告等。電影院票房收入所占比僅為三分之一,影院食品、電影映前廣告才是影院經營的盈利點。據美國影院廣告委員會(CAC)年度統計數據顯示:美國自2002年至2008年,影院映前廣告一直呈快速穩步的上升趨勢,平均年增幅達21.5%,2008年的影院映前廣告是2002年的208%。據美國的阿比創(Arbitron)公司2007年度的調查報告,2004年美國影院廣告營業額為4.8億美元,2008年則達到10多億美元,是同期我們國內影院廣告的近20倍。79%的影院都經營在電影正式放映前播放商業廣告業務。權威人士認為,目前美國的影院廣告也還處于起步發展階段,隨著電影業自身的發展和人們生活方式的改變,影院廣告將是一塊潛力巨大的廣告市場,與電影植入廣告并行在產業的上游和下游中所占比重越來越大,正成為推動整體美國電影產業發展的重要支撐部分。

當影院建設成本日漸加大后,影院的投資回收與盈利就要從結構上調整。調查顯示,早些年投資的多廳影院,收回投資一般需要3-5年,其中票房收入占80-85%,附加值收入即小賣、映前廣告等綜合收入占15%左右。國內做得最好的影院,非票房收入在20%左右,而大多數影院則在15%-18%左右。這里面,電影廣告收入僅占3%左右,超過5%的極少。與此相反,美國電影院非票房收入大大高于票房收入,其中電影映前廣告收入超過5%是正常狀態。如此比較,國內影院經營的電影附加值開掘的潛力是很大的。

依托電影產業發展衍生興起的電影廣告,對影院調整經營結構、完善自身商業經營模式有積極促進。反過來,電影映前廣告在開掘電影附加值上有著巨大潛力。

三、管理亟待規范

不斷出臺的管理規范文件和指導意見,說明行業上下都看到了電影映前廣告對于產業發展的積極作用

電影映前廣告市場發展雖然良好,存在的問題也不少。將問題歸結起來,主要指向兩個字:“管理”。由于電影映前廣告是在上世紀90年代,順應中影公司引進國外大片,內地電影廣告嶄露頭角而誕生的。一開始就疏于規范,主要表現在兩方面:其一,廣告經營主體混亂。制片方、發行方、院線和影院,誰都可以招商廣告,各自為戰,造成在利益驅使下出現剪掉、遮擋、跳播廣告現象,嚴重損害了電影廣告信譽,不利于長遠發展。其二,電影貼片廣告播放混亂、超時已成行業“頑疾”。每到年底賀歲電影或逢吸引觀眾眼球的大片,映前各類廣告加在一起,時間甚至達到半小時,觀眾反應強烈。

行業管理部門也曾多次下發過具體管理規范意見。2004年國家廣電總局與工商總局聯合發布《關于加強影片貼片廣告管理的通知》。2009年初廣電總局又一次發布通知,要求“貼片廣告、映前廣告需在電影票票面上標明廣告放映時間,不得在電影放映中插播廣告”。2011年11月《廣電總局電影局關于促進制片發行放映協調發展的指導意見》提出了“電影院首輪分賬比例不超過50%”等關于票房分賬意見。不斷出臺的管理規范文件和指導意見,說明行業上下都看到了電影映前廣告對于產業發展的積極作用,同時注意到這個行業在經營中的混亂和無序將損害、抵消其給產業帶來的效益。

從最近的《廣電總局電影局關于促進制片發行放映協調發展的指導意見》精神中,可以看到管理部門正在完善產業鏈條上各方利益調整、調節機制,電影映前廣告在成熟的海外市場,主導經營權在影院或者院線(資產聯接的院線)。文件對于規范電影票房分賬的比例、關于規范電影映前廣告的管理對于正處于拐點的電影產業有重要的指導意義。明確規范廣告經營主體,“待制片發行放映利益調整到合理水平后,電影院廣告放映經營權逐步回歸到電影院,制片方不再經營貼片廣告”。這樣有利于進一步開發電影映前廣告,拓展電影衍生邊際效益。

“十二五”時期將給中國電影產業帶來機遇與挑戰,依靠電影外生性放大市場的增長模式已到了一個瓶頸。調整結構,探尋適應國情的電影產業市場化發展路徑,符合“十二五”規劃中對電影行業發展的要求,“建立適應電影產業化發展的市場服務與監管平臺,推進產業化發展進程”。為了電影產業的整體水平和競爭能力的全面提升,從發展電影內生性成長,要著力開發和提升電影附加值。從這個角度影院映前廣告等可增加電影附加值的電影衍生、周邊行業都值得關注,需要大力發展。需深耕細作電影映前廣告,進一步推進映前廣告媒體化進程,構建完整的統一化、規范化、專業化的大電影產業鏈。

鏈接①:映前廣告的興起

中國第一條電影映前廣告出現在1994年11月,以貼片形式在引進的第一部大片《亡命天涯》上播放,廣告主是肯德基公司。該片首輪放映只有6個城市,開創了電影商業廣告之先。另一個影響中國電影映前廣告的案例,是1998年的《泰坦尼克號》,當時搭載這部電影播放商業廣告的貼片廣告超過20多分鐘。中影公司就此組建了蒙太奇廣告公司,各省市電影公司也多有組建廣告公司,進行電影貼片廣告招商,就此開始了中國電影映前廣告的商業之路。

國內第一家專業經營電影廣告的公司是北京央視三維廣告有限公司,成立于1998年。主營電影貼片廣告以及影片授權方向。2002年6月的全國推行院線制改革,撬動產業從終端開始發力的中國電影開始從谷底走出。當年底,一部《英雄》創造了2.5億票房神話,開啟了同時國產大片時代。《英雄》帶動了電影映前廣告業,貼片廣告收益高達2000萬元。2006年,央視三維公司借電影《黑客帝國》元素,把自己主營業務影院廣告冠名為——銀幕巨陣。

早期電影映前廣告經營模式,主要是隨大片投放,通俗稱“貼片廣告”。一單全國性廣告,一般在800-1000家影院隨片播放,約在幾十萬場左右。區域性廣告,大多選擇在北上廣深投放,播放十多萬場足矣。通過貼片熱門電影傳播的廣告信息,具有達到率高、受眾面精確、影響力大、性價比高、見效快等優勢。這樣就使一些依托電影而生的廣告公司有生存發展的機會和條件。

鏈接②:《電影貼片廣告、映前廣告自律規則》

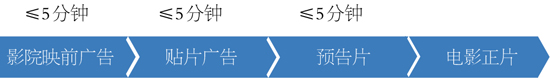

根據2011年底,中國電影發行放映協會與中國電影制片人協會聯合頒布的《電影貼片廣告、映前廣告自律規則》,貼片廣告與影院映前廣告的時長與次序分布如下:

(編輯:孫育田)