林懷民:讓《九歌》走向世界

2013年,臺灣的云門舞集進入了不惑之年。40年來,“文人舞者”林懷民用自己的激情與才情,并透過他用漢英雙語在世界各地的新聞發布會上和演出前后那機智而幽默的演講與答疑,更有他那些動能移山填海、靜可聽見喘息、文化意味無窮、充滿新鮮刺激的舞蹈演出,早已讓全世界的媒體和觀眾刻骨銘心。

選擇文化意味無窮的題材,是林懷民之強項,而屈原的《九歌》則是他心儀了幾十年的對象。就其創作題材而言,《九歌》是歷史最為久遠的,因此,既需要案頭的功夫,又需要自由的想象。在集中了10年時間,研讀了各種版本的《楚辭》和不同時代的詮釋之后,林懷民終于在云門“開門”20年時,把它搬上了舞臺。

在明確地意識到,自己從事的是“非文字”的舞蹈創作,而非“文字”的文學創作后,林懷民撰寫了這樣一段開場白:“屈原的《九歌》敬天地、祭鬼神、歌頌愛情、悼念國殤,是萬民的禱告。舞劇以屈原的詩篇作為想象力的跳板,呈現一場劇場祭儀。”由此,他為自己的創作和我們的解讀提供了雙重的自由。此行,他在節目單上道出了“然則,神祇從未降臨”的觀點,并點破黎民百姓之所以要永遠祭拜,是因為要“為自己創造一點希望”!

《九歌》中,那個貫穿首尾的當代旅人很有些自傳意味,而那些騎自行車過場的人,還有那個踩著旱冰鞋為云中君搖旗的人,則將我們帶進了這部中國古代題材的當代舞蹈創作之中。

《九歌》的視覺沖擊在意象上是中國的和世界的,在效果上是磅礴的和強悍的:美籍華人舞臺設計大師李名覺將國家大劇院的大舞臺變成了一個層層疊翠的蓮花世界,并在樂池處創造了一座以假亂真的蓮池,池中綠色的蓮葉生機勃發,粉紅的蓮花競相開放,而漣漪不斷的池水則供女巫取水洗面、為逝者凈身,供劍客取水洗面、為自己靜心,可謂象征性與實用性并舉的創意。不過,在各國觀眾腦海中揮之不去的景象,一定是最后的《禮魂》中那條用無數顆虔敬之心和800盞微弱油燈構筑起來的、蜿蜒曲折、祭祀祖先的通天之河……

《九歌》的聽覺刺激在取材上是中國的和世界的,在效果上是新鮮的和震撼的:八個舞段中,林懷民先后使用了臺灣原住民鄒族的迎神曲和送神曲、西藏的缽樂和喇嘛梵唱、臺灣原住民卑南族婦女節慶時吟唱的古調與印尼爪哇的加美蘭竹樂和吟唱、日本的雅樂、印度北方的笛樂和臺灣朱宗慶的打擊樂;而在第七段《國殤》中,畫外音以標準的國語為主、閩南語和原住民語為輔的處理更是令人肅然起敬——岳飛、文天祥、丁汝昌、鄒容、秋瑾、張自忠等古今壯士的英名不僅讓中國觀眾頓生強烈的史詩美感,也讓外國觀眾感受到祭奠英靈的正氣浩然。

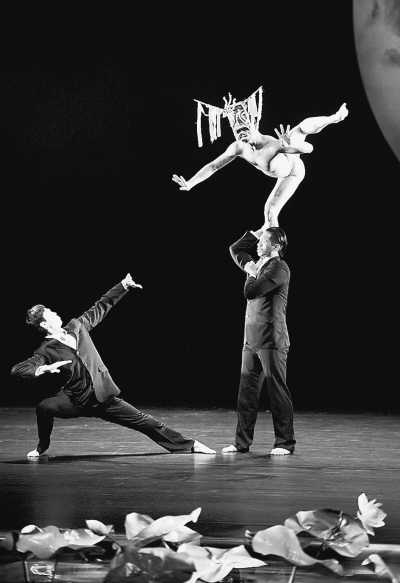

《九歌》的動覺意象在語匯上是師法自然的和人所共有的,在效果上是觸目驚心的和超越國界的:在諸多身材各異、僅穿護身的年輕男體面前,尤其是在東君的彪悍驍勇和云中君的卓然獨立中,觀眾看到了自然之美與陽剛之氣。在那紅裙女巫通過多次痙攣進入迷狂,眾生以她為軸天旋地轉之際,我們仿佛回到天地人三位一體的古老祭儀之中,并體驗了一次人在大自然面前的抗爭與堅毅。

(編輯:偉偉)

| · | 林懷民:我的舞蹈屬于我和我的時代 |

| · | 林懷民《九歌》舞姿唯美 用現代視角與屈原"對話" |

| · | 林懷民國家大劇院《九歌》上演穿越 |

| · | 有狂喜,也有痛苦 |

| · | 林懷民獲美國舞蹈節終身成就獎 |