書法在大轉折時代的復雜景象

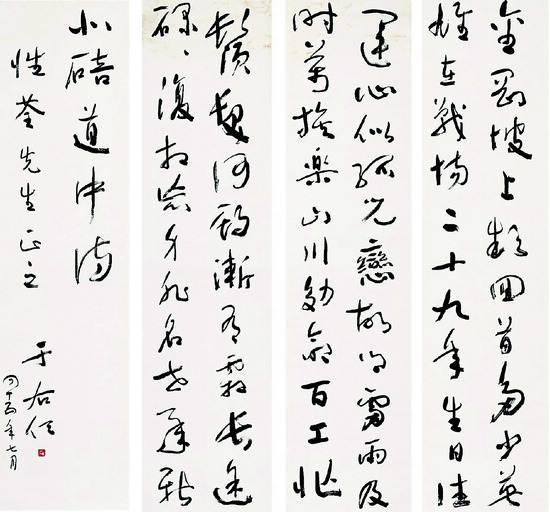

于右任作品

北京匡時推出梁啟超1914年的著作《歐洲戰役史論第一編》200余頁手稿,中貿圣佳的百年名人墨跡專場引來眾多關注和大片口水,剛剛過去的中國嘉德四季拍賣中估價0.8萬元至1.2萬元的楊虎城楷書終以264.5萬元成交——今夏,拍賣市場的熱詞是“民國書法”。

民國,亦是現在被社會熱炒的概念,民國時期的學人、名人書法,至今仍是學術價值和市場價值的洼地。中貿圣佳總經理倉大春認為,現在社會對民國書法的突然“熱捧”,較高的藝術地位、作品的稀缺性及其所代表的歷史見證意義是根本原因,而目前學界對民國時期書法的價值判斷仍稍顯淺薄。

群星璀璨之景象

臺灣明道大學教授陳維德認為,民國書法成就在于使清晚期書風得以延續,書法考證和研究有重大突破,草書呈現中興之勢,在取法方面,綿延上千年的碑帖堅冰最終被打破。在這其中,長于草書的于右任、精于篆書的吳稚暉、工于隸書的胡漢民、善于楷書的譚延闿,被譽為民國四大家,學識淵博、書風獨特,且不少在政壇握有實權的經歷,讓他們的書法在社會上具有較大影響,亦使書壇呈現群星璀璨之景象。于右任從趙孟頫入手、后改攻北碑、精研六朝碑版而后草書變法參以魏碑筆意的路數,譚延闿寫顏體有大權在握的氣象,以及吳稚暉為國民黨革命卻一生不入官門的“業余狀態”,反而讓他們的書法趣味自然生發。民國時代,受傳統文化教育、博通經史而碑帖功力深厚的吳昌碩、沈曾植、李瑞清、康有為等晚清大家進入書法創作的高峰期,而多在光緒年間出生、藝術活動和成就主要在民國時期的蔡元培、陳獨秀、羅振玉、王國維、梁啟超、胡適等,以及于右任、曾熙、葉公綽、沈尹默、李叔同……這些接受了嚴格的國學教育而又具有出國留學經驗的飽學之士,其知識結構和書法閱歷在臺灣書法家張炳煌看來,都更具民國時期的文化特性。而在理論方面,康有為的“尊魏”理論和鄭孝胥的“貶黜館閣書體”、“卑視晉唐格轍”、“師古不可盲從”的主張,都指向民國時期書法要求自我創新、不拘于古人之范圍的風潮。

民國時期,由于內憂外患的社會現實,書人產生游離心態,庶民意識逐漸興起,書家士大夫的創作心理接近完美,知識結構亦適合書法的要求。畫家陳丹青也曾表示,民國是古老中國的龐大轉型時期;民國之豐富,為的是古典文化大規模轉換的國家景觀。書法,亦如此。

文化的原鄉

民國書法的三大“派系”——吳昌碩系統、于右任北碑至上的草書探索和以“二王”為宗的沈尹默集群——有人看起來并無多少獨到之處,比晚清碑帖風氣靡弱,沒有形成獨立而完整的藝術形態,只能算是晚清書法的余續。而由這一時代開始的新的觀看模式——展覽,也以書畫聯手展示為主,書法家在這其中的猶豫心態暴露無遺:抽象、簡練、單純的書法,很少能依靠自身的純粹魅力去征服觀眾,所以只能以中國畫等形式來豐富自己;以實用等觀念來檢視書法,并非以形式變化的角度來檢視書法家對風格轉變的把握能力。這一書法觀念在民國時期也是較為局限的,有人甚至說,“民國書法”是個偽命題。

其實,每個時代都有自己的創作方式和精神氣質。1927年吳昌碩謝世之后,1932年于右任發起標準草書社,1933年沈尹默舉辦個人展覽以及其后出版《執筆五字法》,形成書法史上所謂民國書法雙峰對峙的局面;在這一時期,馬一浮、謝無量等人不以固定師承晉唐名家而慣于信手拈來隨性創作的理念,黃賓虹、豐子愷、齊白石、來楚生、呂鳳子、吳湖帆等大家以畫家身份進行的書法創作,多強調形式美,而不屑以晉韻、唐法、宋意等路數自囿的開放氣象,無疑為20世紀的中國書法史開創了新風。

在這一面向轉型的時代,書法逐漸被士大夫從書齋中移向現代社會的文化機構中,于是書法也在各種語境里開始協調自身、尋找發展之機。于右任、沈尹默二人的創作和探索,表征了中國現代書法界埋藏已久的群體意識的覺醒,結社、組織群體流派而非以松散的文人雅集來推動自己的藝術創作、倡揚自己的藝術宗旨,成為未來書法活動的主要方式。由是觀之,民國書法可謂舊時代向新時代的轉折期——舊學體系依舊牢固,而職業化創作、展覽、出版等商業社會特征已在書法業態中初見端倪。吳稚暉上世紀30年代在上海鬻字,“規模”之大,被人笑稱為“書畫托拉斯”。

“不少學者回首民國并非僅僅為了滿足純粹的考證癖和戀古情結,而是因為民國確實存在值得我們借鑒的地方”,深圳大學文學院教授王曉華認為,被意淫和炒作、理想化的民國,可能妖嬈多姿,但它只不過表征了學界指向過去的烏托邦情懷,而當下中國人最需要的是面對現實的智慧和勇氣。20世紀上半葉,作為文化勢力的書法“民國范兒”,于今,我們尋求的是一種精神皈依,對書法,是歷史文化的傳承,對書法家個人,則是當今我們缺失的文化素養的對照。如果創作者只是單純會寫字,而缺乏對創作意境的追尋,如果我們沒有看到民國書法創作者所寄望的文化復興的信念,我們對民國時期的書法家只有高山仰止,更遑論遙接晉唐風韻的空想。

(編輯:單軒)