和宗白華先生一起散步

《美學(xué)散步》是宗白華先生近60年傾心美學(xué)的思考,它在散步中教我們?nèi)绾涡蕾p藝術(shù)作品,教我們?nèi)绾谓⒁环N審美的態(tài)度,直至形成藝術(shù)的人格,而這正是中國藝術(shù)美的精神所在。在宗白華先生那里,藝術(shù)問題首先是人生問題,藝術(shù)是一種人生觀,藝術(shù)式的人生才是有價值、有意義的人生。

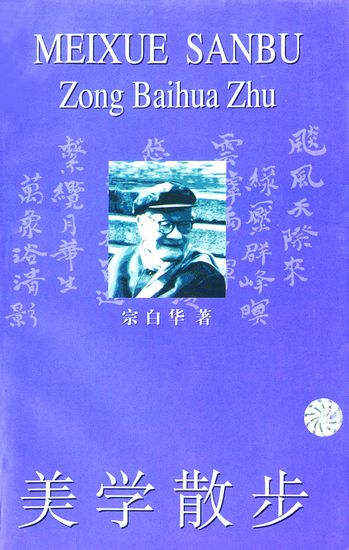

如果時光能夠倒流,我愿意回到北大,在未名湖畔,與宗白華先生一起散步。哪怕只是跟隨他身后,遙望他的背影。凝聚先生一生心血、學(xué)問,至少已經(jīng)重印了30次的《美學(xué)散步》,初版于1981年4月。5個月之后,我到北大讀中文系。那時候經(jīng)濟拮據(jù),看書多是從圖書館借,沒有收藏這本書。30年后,重讀《美學(xué)散步》第30次印刷的版本,看目錄前面黑白照片,遺憾為什么當(dāng)年沒有機會與先生相遇。雖然先生住朗潤園,離中文系女生的宿舍31樓距離較遠(yuǎn),但先生在未名湖邊散過步,有照片為證。未名湖畔的宗白華先生,坐在一張長椅上,布衣,冬天的打扮,一頭白發(fā),手里拿著一頂帽子,面向湖水。如果不是熟人,自然不會認(rèn)出,這個面朝靜水、若有所思的普通老頭兒,就是學(xué)貫中西的美學(xué)大師宗白華先生。

當(dāng)年,我在園子里見過另一位美學(xué)大師朱光潛先生,他在家門口曬太陽。宗白華先生到燕南園,在朱光潛先生家里和另一位著名人士茅以升先生三位有過合影,這張照片也收入了《美學(xué)散步》。

那時候年少,我剛從中學(xué)步入大學(xué)校園,見識有限,雖然上過美學(xué)課,知道朱光潛、宗白華都是人物,但少年人狂妄,沒覺著他們有多么了不起,以為還有更高的高山。

30年后,我只能想,沒跟先生一起在未名湖邊散步,走過他曾經(jīng)散步的地方,那么,跟他一起在美學(xué)里散過步,也算三生有幸。

與先生一起“美學(xué)散步”,羨慕先生深厚的國學(xué)、西學(xué)修養(yǎng),為先生能夠站在東、西方哲學(xué)、美學(xué)的高度指點中國傳統(tǒng)文藝的精髓、比較中西文藝傳統(tǒng)的異同所嘆服,也為先生優(yōu)美的漢語表達(dá)所折服。先生生長于清末民初,既接受過嚴(yán)格的中國傳統(tǒng)文化訓(xùn)練,同時也到哲思發(fā)達(dá)的德國留學(xué)深造,深諳西方哲學(xué)、美學(xué)的真諦。而且先生還是一位詩人。正是這些特殊的背景,使得凝聚了他一生學(xué)術(shù)精髓的《美學(xué)散步》散發(fā)出一種獨特的韻律,既厚重又空靈,閃耀著東方文化的性靈與蘊藉,空山絕響,不可復(fù)制。

以先生的學(xué)養(yǎng)、見識,他完全有能力完成一部開創(chuàng)時代的《中國美學(xué)史》,給后人留下一部系統(tǒng)梳理中國美學(xué)的巨著,但這部已于上世紀(jì)60年代列入撰寫計劃的美學(xué)史,最終未能像朱光潛先生獨立完成的《西方美學(xué)史》那樣成書出版,實在是中國美學(xué)界的憾事。據(jù)他的學(xué)生回憶,未能成書的原因在于合作者的意見分歧,學(xué)術(shù)立場不同,而先生不肯妥協(xié)。不妥協(xié)的內(nèi)容,包括他和湯用彤先生都強調(diào)中國美學(xué)應(yīng)該從更廣泛的背景上搜集資料,比如考古學(xué)新發(fā)現(xiàn);湯先生甚至認(rèn)為,包括《大藏經(jīng)》中有關(guān)箜篌的記載,也可能對美學(xué)研究有用。宗先生同意湯先生的見解,認(rèn)為一些文人筆記和藝人的心得,雖然片言只語,也偶然可以發(fā)現(xiàn)精深的美學(xué)見解。編寫《中國美學(xué)史》的工作,由于參加者出現(xiàn)了意見分歧,沒有按照宗先生重視藝術(shù)實踐的精深見解和湯先生關(guān)于佛教的美學(xué)思想的研究方法去嘗試,終于使《中國美學(xué)史》的編寫一拖再拖乃至流產(chǎn),只留下一堆資料。學(xué)術(shù)家以修史為榮、為理想,先生具備了條件卻沒有最后完成,是需要勇氣的。從某種意義上講,先生是在以他自己的學(xué)術(shù)堅守闡釋中國傳統(tǒng)藝術(shù)“留白”的真義啊。1986年,先生以89歲高齡辭世,一部詞句典雅優(yōu)美、充滿詩性、洋溢著東方中國美學(xué)理智的巨著,因為先生不為瓦全的學(xué)術(shù)堅持而成為海市蜃樓,給后人留下無窮的不無遺憾的想象。

在《美學(xué)散步》中散步,我把《中國美學(xué)史中重要問題的初步探索》一文看作先生準(zhǔn)備撰寫《中國美學(xué)史》的提綱。關(guān)于中國美學(xué)史的特點和學(xué)習(xí)方法,先秦工藝美術(shù)和古代哲學(xué)文學(xué)中所表現(xiàn)的美學(xué)思想,中國古代的繪畫美學(xué)思想,中國古代的音樂美學(xué)思想,中國園林建筑藝術(shù)所表現(xiàn)的美學(xué)思想,先生已經(jīng)在文中有了初步概述。文后注釋,這篇文章發(fā)表于上海文藝出版社1979年出版的《文藝論叢》第6輯,那時先生已經(jīng)82歲高齡,一定清楚自己已經(jīng)不可能完成構(gòu)想過無數(shù)次的《中國美學(xué)史》了吧?

因為工作的關(guān)系,我必須大量閱讀出自當(dāng)下的文章,自己也偶有所思,隨手涂上幾筆。與先生一起“散步”之后,深感當(dāng)下文章尤其個人寫作的差距巨大。學(xué)養(yǎng)上的差距自不必說了。上世紀(jì)60年代先生準(zhǔn)備撰寫《中國美學(xué)史》時,我剛剛出生。我們這個年齡段的中國人,落地于紅色年代、革命年代,我們的成長伴隨文化革命,知道孔子不是因為背誦《論語》,而是要批判他。傳統(tǒng)文化在我們這一代人這里已經(jīng)中斷了。即使是在北大中文系認(rèn)真讀過四年書,又經(jīng)過這么多年自覺學(xué)習(xí),仍舊時常感覺古典文化修養(yǎng)的缺欠,我自己反思,是因為沒有童子功。中國教育中背誦經(jīng)典的傳統(tǒng),到我們這一代已經(jīng)徹底消失了,我時常悲哀地想,我們這一代人傳統(tǒng)文化的“被”中斷,不僅是我們個人的不幸,也是我們民族的不幸。

因此,當(dāng)我瀏覽當(dāng)下文章,對其中充斥著大量普通中國人讀著費勁的翻譯體長句子而憤怒時,更加愿意到宗先生那一代人的文章中去尋找閱讀快感。那一代人的文字中,流淌著漢語的詩性與暢達(dá);那一代人的成長,既有傳統(tǒng)文化的熏陶,同時也在打開的國門之外,窺見了世界潮流,處在一個文化開放的新時代。

改革開放之后,我們這一代人開始學(xué)習(xí)外語。我們學(xué)會了ABC,卻錯失與傳統(tǒng)文化接觸的最好時機。因此,當(dāng)我們應(yīng)用學(xué)來的西方理論解釋中國的文化現(xiàn)象時,我們只會機械套用現(xiàn)成的理論,只會寫翻譯體長句子,不是我們愿意這樣,是我們的漢語沒學(xué)好,我們的中國傳統(tǒng)文化學(xué)養(yǎng)不夠,我們沒有功力像宗先生那樣,站在中西方美學(xué)的高度回望自己的民族文化。

《中國美學(xué)史》沒有在宗先生那一代人手中完成,是中國學(xué)術(shù)史的憾事。

所幸宗先生還留下了《美學(xué)散步》。這是先生一生所撰30多篇美學(xué)論文中的一部分,可以代表他的美學(xué)思想。手握《美學(xué)散步》,我甚至阿Q地想過,《中國美學(xué)史》沒能成書,大概也不算憾事?凡“史”必然正襟危坐,板起面孔,儼然大家。我們看過太多這樣的“史”。先生的美學(xué)沒能成史,除了編寫者的學(xué)術(shù)立場之爭,是不是也在表達(dá)方式上出現(xiàn)了障礙?以先生的為人、文風(fēng),他跟一般的“史”家是不同的,這一方面讓我們對他別具一格的“史”充滿了期待,同時也成為他下筆的障礙?

讀《美學(xué)散步》,收獲巨大、啟迪文思,卻輕松、愉快。這無疑跟《美學(xué)散步》的“散步”姿態(tài)有關(guān)。關(guān)于“散步”,宗先生開宗明義講:散步是自由的、無拘無束的行動,它的弱點是沒有計劃、沒有系統(tǒng)。看重邏輯統(tǒng)一性的人會輕視它,討厭它,但是西方邏輯的大師亞里斯多德的學(xué)派卻喚作“散步學(xué)派”,可見散步和邏輯并不是絕對不相容的。他還講:中國古代一位影響不小的哲學(xué)家——莊子,他好像整天是在山野里散步,觀看著鵬鳥、小蟲、蝴蝶、游魚,又在人世間凝視一些奇形怪狀的人……

思想上的“散步”與“沙龍”相似卻比“沙龍”更自由、開放。法國思想家盧梭有一本著作名字就叫《一個孤獨的散步者的遐想》。中國古代文人陶淵明先生的“采菊東籬下,悠然見南山”,也是一種散步的姿態(tài)。思想上的“散步”而不是“史”,使人可以在放松、自由的狀態(tài)下表達(dá)自己的真知灼見,不受“史”的約束,不“裝”,因而更容易走近讀者,完成寫作者與閱讀者的思想碰撞。

《美學(xué)散步》是宗白華先生近60年傾心美學(xué)的思考,它在散步中教我們?nèi)绾涡蕾p藝術(shù)作品,教我們?nèi)绾谓⒁环N審美的態(tài)度,直至形成藝術(shù)的人格,而這正是中國藝術(shù)美的精神所在。在宗白華先生那里,藝術(shù)問題首先是人生問題,藝術(shù)是一種人生觀,藝術(shù)式的人生才是有價值、有意義的人生。跟先生一起散步,我仿佛追隨一位睿智的老祖父,在深山,在曠野,在德意志,在未名湖畔。散步歸來,驀然發(fā)現(xiàn)自己的心靈得到了升華和凈化。

看先生晚年照片,心有所動。未名湖畔、朱光潛先生家中的照片,都是坐著的姿態(tài)。最后一張紀(jì)念照片攝于1985年,先生教學(xué)活動60周年慶祝大會上的留影,那時他坐在臺階前,手里有拐杖,估計是在準(zhǔn)備合影。那一年,先生88歲,“散步”了一生,累了,需要坐下。也是那一年,我離開未名湖,游進社會的大海,徹底失去了與先生一起在未名湖邊散步的可能。如果人生真能穿越,我會選擇回到1981年,書包里裝著蓋圖書館印章的初版《美學(xué)散步》,在未名湖邊經(jīng)過時,看見經(jīng)過的一個戴眼鏡的老頭兒,我會睜大眼睛,看看他是不是宗先生,然后,跟隨他的身后,看他低頭、仰望、靜思,悄悄地,一如我30年前未曾打擾他的思緒和腳步。

自1981年以來,宗白華先生所著的《美學(xué)散步》已出版多個版本,初版重印30余次。

(編輯:孫育田)