書作里那些難忘的文藝往事

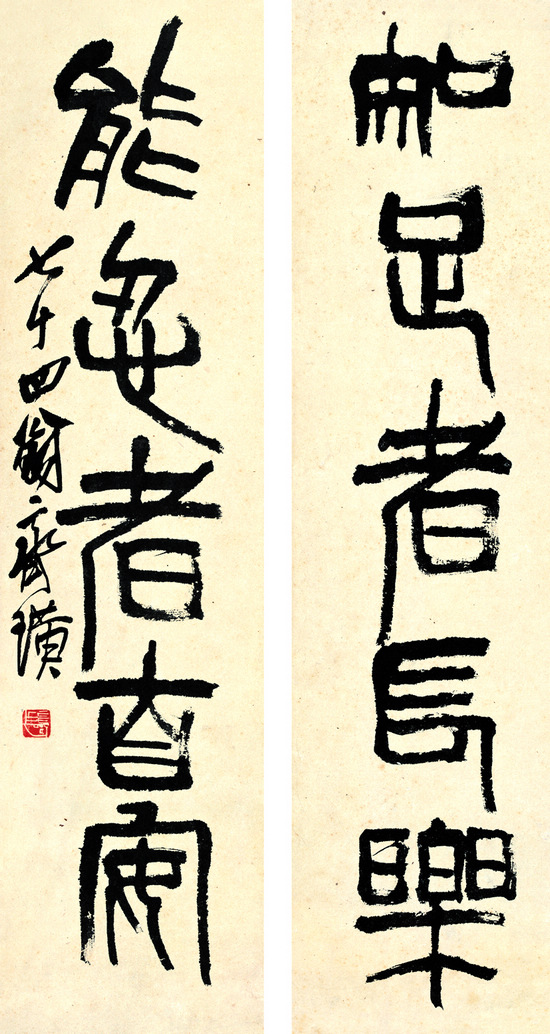

五言聯 齊白石

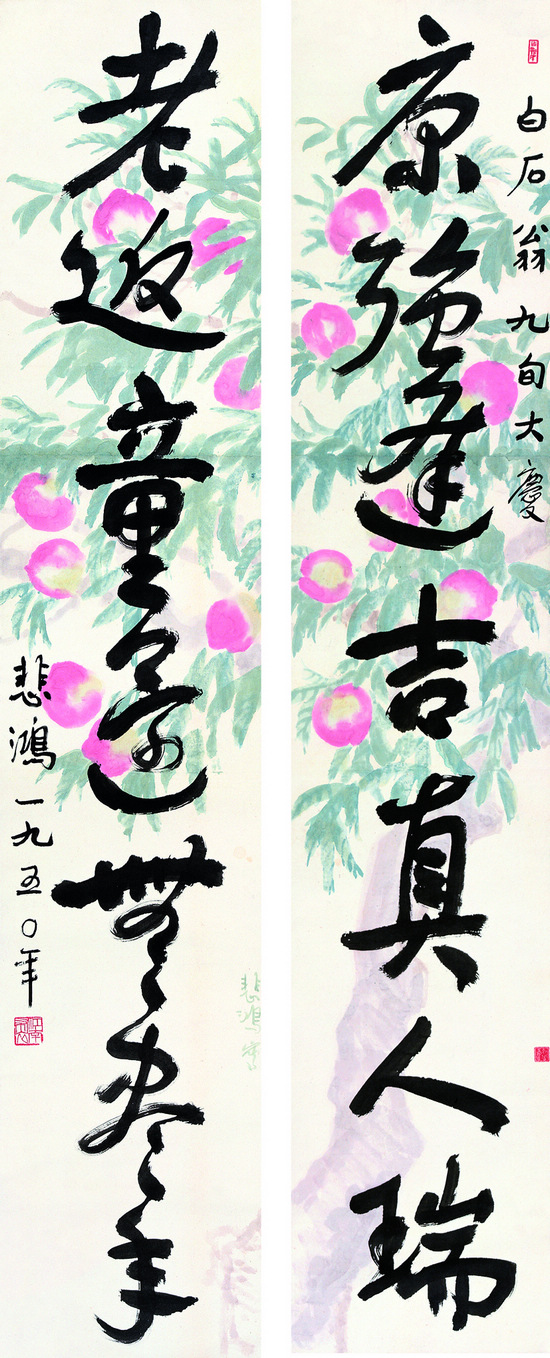

白石翁九旬壽聯 徐悲鴻

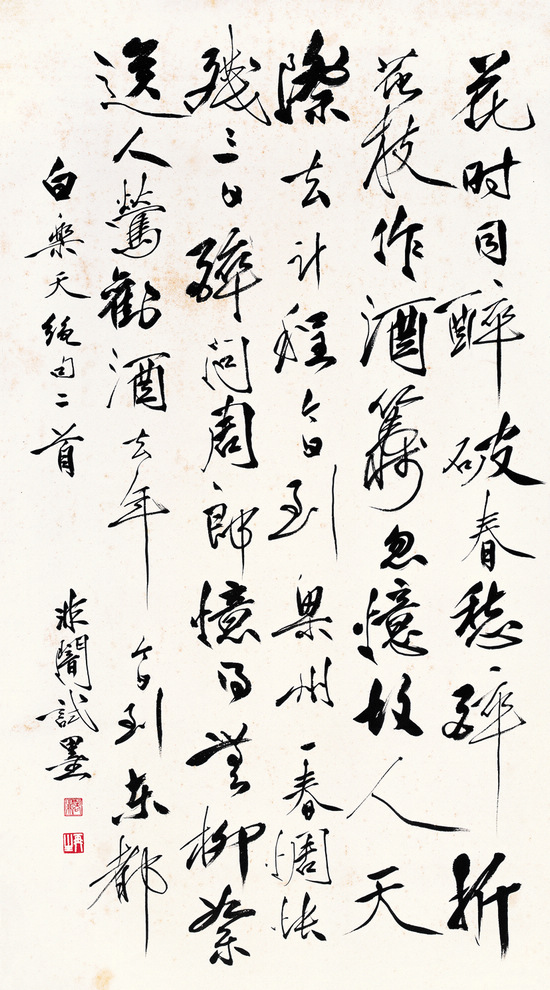

白樂天絕句二首 于非闇

壬辰歲尾,美術館里人潮涌動,是再自然不過的事。想逃開熱鬧的藝術評獎、晚會,逃開滿坑滿谷的朋友們,不如就去北京畫院美術館的“文心墨韻——北京畫院藏書法作品展”吧。這里沒有火爆的開幕式,也不同于當代藝術明星文化事件一般用幾幅畫就撐住一個展覽,有的只是以兩層展廳呈現30余位書法家的逾70件作品,安靜、空曠,連燈光也只聚焦在作品上,聚焦上世紀中葉北京地區的文化活動情狀。

比書協還早的新中國書法團體

不會因為展廳的黑暗而昏昏欲睡的——如果你聽到了這些作品所講述的故事。此次展覽不僅涵蓋了傳統意義上書法大家的精品,還有文壇政界的名流墨跡。書家中有新中國重要的政治領袖朱德、陳毅,他們書寫的《紀念毛澤東同志在延安文藝座談會上的講話發表二十周年》等書法作品,體現了老一輩革命家對于新中國文化藝術事業的熱愛和關懷。李可染1986年感慨“祖國山河壯麗,理應精細描畫”,故而有了展覽中《為祖國山河立傳》這件書法作品;而在他去世的同年,他寫下“有人謂中國文藝傳統已至窮途末路,而我卻預見東方文藝復興曙光。因借東坡《赤壁賦》末句四字書此存證”的《東方既白》和“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”,亦成為激勵幾代中國畫家探索藝術的箴言。

齊白石、徐悲鴻、李可染等藝術大師的書法作品也在此次展覽中集體亮相,為我們了解前輩畫家的藝術創作規律創造了良好條件。展覽中還有一批特殊的書法家群體,是以陳云誥、章士釗、溥雪齋等人于1956年在北京中山公園來今雨軒創立的中國書法研究社。由于當時條件所限,公家不能提供辦公房舍和辦公用具,書社只把關系掛靠到北京市文化局,而辦公地點就設在后海南沿26號院張伯駒家的西屋。

書社建立后,社內的老先生們搞書展、辦講座、研究學術、獎掖后學,做了許多卓有成效的奠基性、開拓性的工作。作為20世紀我國最重要的文化社團之一,中國書法研究社是新中國第一個群眾自發組織的書法團體,它標志著我國古老的書法藝術由傳統進入到現代階段。在書社影響下,1960年,江蘇省書法印章研究會、廣東省書法篆刻研究會和開封市書畫研究組相繼成立;1961年,沈尹默、白蕉等人創建的上海中國書法篆刻研究會成立。書社主要創始人的書法作品也在此次展覽中呈現,并成為一道獨特的景觀。展出作品幾乎囊括了當時北京的書壇名流,他們培養出啟功、劉炳森等后一輩著名的書法家,為我國的書法藝術發展作出過巨大貢獻。

王昆和松山樹子“相見歡”

書法作為體現中華民族性格的文化符號發展至今,其魅力不僅在于外化的章法、結體與筆法的審美趣味,更多的是對于千年來中國書法傳統的吸納與凝聚。因此,書法成為中國藝術里最為獨特的奇葩。這一奇葩,因其藝術的特殊性,還負責著記錄文藝往事的史學作用。

是誰讓齊白石引為知音?徐悲鴻。是誰為齊白石作“康強逢吉真人瑞,老返童還無盡年”的九旬壽聯?還是徐悲鴻。兩位風格氣場、藝術道路完全“不搭”的藝術大師,卻因對對方藝術的敬重欣賞而成為20世紀中國畫壇著名的忘年交。想到1928年徐悲鴻擔任北平大學藝術學院院長“三顧齊廬”邀請齊白石任教以矯正當時的畫風流弊;想到1949年中央美術學院成立后,面對“齊白石屬于不上課的掛名教授而應當撤銷教職”的風言風語,徐悲鴻表示“現時并無掛名教職員,齊白石、張大千為中國有數之名畫家,雖不授課,但可請其來校指導”;想到齊徐二人聯合創作,你畫雞我補石頭、你畫草蟲我補繁花的作品;想到齊白石感戴終生的“生我者父母,知我者徐君也”,此件作于1950年的壽聯可謂明證。

1955年7月,松山樹子作為和平代表首次應邀訪華,周恩來總理特地把中國歌劇和電影中“白毛女”的扮演者王昆、田華介紹給松山樹子,并同她們一起合影留念,使中日兩國3位“白毛女”齊聚一堂,留下一段友好佳話。而等到1958年3月,松山芭蕾舞團首次海外公演來到中國,在北京、重慶、武漢和上海演出《白毛女》時,中央歌劇院停下了歌劇《白毛女》的公演。王昆曾經回憶,日本同行很想看看歌劇《白毛女》,所以歌劇院在她們演過芭蕾舞《白毛女》觀眾退場之后,突擊裝臺、化妝,為日本同行專門獻演了歌劇《白毛女》的第一幕:“我們演完之后,日本朋友幾乎個個都用手遮著哭腫了的眼睛跑上舞臺和我們擁抱,松山樹子的熱淚流到了我的面頰上,我們彼此都知道我們是心連心的異國姐妹,是周總理把我們聯結在一起的同臺人。”中日兩國“白毛女”演員王昆和松山樹子再度見面,這一舞臺藝術領域的交流被時任人民日報社社長鄧拓記錄在《相見歡》這首詞中,以記錄“白毛女”“走到哪里火到哪里”的盛況:“兩情一水相通,意方濃,忽憶喜兒遭際恨無窮。白毛女,翻身舞,慶重逢,但愿人間歡樂醉東風。”

不,別認為文藝家們的“文心墨韻”只是得以世紀來計年的陳芝麻爛谷子——距今整整50年前的癸卯新春,展覽期間度過自己114歲冥誕的老舍先生曾寫下《六億五千萬,風流一代人》,描寫了上世紀60年代初期社會主義經濟建設的場景,不僅具有書法藝術上的欣賞價值,更具有重要的文學價值,成為此次展覽中的一大亮點,用的仍是他特有的又乖又綿的字體,寫的是50年未曾磨滅的迎春感懷——

六億五千萬,風流一代人。

更生憑自力,同志以相親。

酒熱詩歌壯,梅紅天地新。

沖寒花信好,奮發共迎春。

海南秋長綠,漠北雪封沙。

氣象雖千態,人民是一家。

工農相視酒,兒女盡如花。

顧盼生顏色,紅旗揚彩霞。

(編輯:單鳴)