學書法,千萬不能上培訓班——由“墨緣書韻”展覽說起

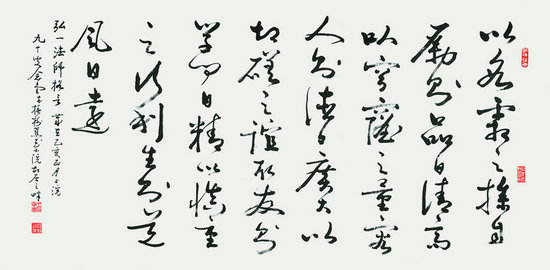

弘一法師格言 王念堂

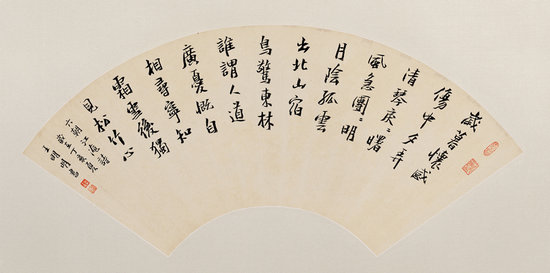

江淹詩 王明明

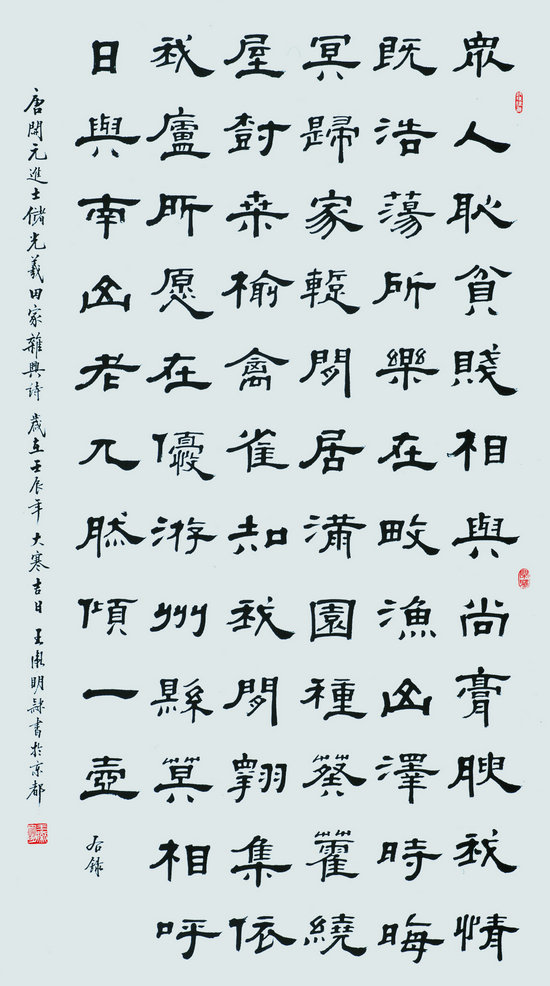

儲光義詩 王衛明

“我的父親今年96歲,也算是本命年了。當年他為了逃國民黨的兵役,虛報了年齡,所以戶口本上現在是100歲。之前我希望單獨給他做個展覽,他不同意,就我們父子3人一起做個書法聯展吧。”父子同臺,別開生面,這在當今書法界也算稀罕事——由北京美協、北京畫院聯合主辦的“墨緣書韻——王念堂、王明明、王衛明書法展”上,中國美協副主席、北京畫院院長王明明甚是高興。

從4月3日持續至11日的展覽,匯集了王氏父子3人的真草篆隸各書體作品70余幅,包括中堂、對聯、扇面、手卷等豐富的傳統書寫形式,內容則以經典詩詞、名言警句為主。從中觀眾不僅可以看到3人書藝的成就,更引發出文化傳承、藝術創作、書法教育等熱點話題。“做這個展覽,目的是傳遞一個信息,對于中國書畫的發展,我們需要勇氣、毅力和信心來傳承”,王明明說。由此而言,“墨緣書韻”不啻為一個關乎書法教育與接續的有意思的個案。

“第一口奶”非常重要

據王明明透露,王念堂老人至今走路不拄拐,更不喜坐輪椅,他的養生之道之一,就是每天寫兩篇字。自幼深受中國傳統文化滋養與熏陶的王念堂,不管人生道路幾經曲折,始終堅持從事書法的研習與創作,把筆墨紙硯視作人生一樂。在他眼中,書法創作是修身、養性、養生及書寫自己人生感悟的手段。因此,他的字里行間沒有半點世俗、浮躁、功利之痕跡,字體遒勁、豐筋神足、風骨盡顯,率真豁達間暗含著一股沉靜、堅韌之氣,是其個性的濃縮,也是其人生的寫照。細而品之,其書汲取晉唐行楷筆法及神韻,法度、章法嚴謹而不失靈動,心手合一,將書、詩、情、境有機地融為一體。

在未能從事藝術專業工作的王念堂看來,孩子們的成才才是自己的最大成就,經過他的精心培養,家里走出了王明明等藝術名家。因為自己在文藝方面的眼光,孩子在啟蒙階段,王念堂就能及時發現他們的藝術天賦,因材施教、因勢利導,為子女們學藝不遺余力,克服一切困難創造良好的家庭文化氛圍及學習環境。在他對藝術的認知中,有種強烈的意識:必須要立足于傳統,要著重培養孩子的品格、學養及藝術感覺,品格、學養是根本,感覺是前提。他還深知一個道理,就是學習藝術必須找大家,起點一定要高,“第一口奶”非常重要。于是他就帶著孩子到處尋訪名家大師,想方設法叩開多位名家之門,先后向吳作人、李苦禪、徐之謙、頓立夫、啟功、康殷等求教書藝,名家大師們的殷殷教誨不僅使孩子們受益匪淺、進步飛快,他自己的書藝也跟著不斷提升。

兩年前做過專題書法展的王明明,在繪事之余一直沒有停息對書法的研習,他深知書法于中國畫創作的重要性,認為書畫同源,線是畫之骨,如果書法不過關,線條必然立不起來,畫則癱軟無神。于是他臨碑讀帖,醉池數十載,其用筆勁厲、欹正互出,書風古意盈然、閑和平靜,一股撲面而來的文氣與靜氣,彰顯了其儒雅、練達、通透的境界與才情,于喧然鬧市中開辟了一片沉穩而又不失清靈的凈土。而其弟王衛明則被目為“入手就有意思”,童年時王衛明初習楷書,不到一年,偶試隸書,14歲就形成了自己的風格,一寫就是50余年,其遍臨《曹全碑》《禮器碑》《史晨碑》《乙瑛碑》《張遷碑》《華山廟碑》《石門頌》《西狹頌》《痤鶴銘》以及清代伊秉綬、近人王福庵等名帖墨跡,在創作中以漢隸為基,同時加入許多清人風貌。

通過對書法進一步的理解與認識,王衛明發現,書法需要文化的滋養及書法以外的養分,而近現代以來,傳統文化的逐漸勢弱不可避免地影響到了書法創作,當下很多專業書法家缺少了前人所具有的人文底蘊,把書法變成專業,專業水平反而并沒有得到提高,失去了文化精神的供養以后,和前人差得越來越遠,作品太流于表面,只剩下了技法與形式。

受益于李苦禪、吳作人、蔣兆和、劉凌滄、盧沉、周思聰、姚有多諸位先生點撥的王明明則認為,家傳和遍訪大家,是傳承中國書畫藝術的關鍵。“去年,我們參事室20多位館員去院校做了一個關于中國書畫傳承與保護的調研,發現現在很多從業者都不知道藝術的邊界在哪。我們不應該賦予藝術不能承受的責任。”他表示,書法應是有法、有度、有術、有美的,應是有師承的,“創新不能離開書法的結構,不是我們繼承了傳統就沒有創新的能力,而是需要在法度中體現自己的風格——這是很微妙的東西,而沒有我們說的所謂張力、所謂充滿畫面的奇怪東西。”

“就好像交響樂,是有規律的,錯一個音都不行,但沒有人攻擊卡拉揚指揮那么嚴格,馬連良的唱片聲音嗤嗤的,但是他的聲音和胡琴,誰也比不了。偏就中國書畫可以沒有規矩了,為了創新,飛蛾撲火,各領風騷三四年,毀了很多藝術家,從85新潮到現在,有幾個可以和李可染相媲美?關鍵是我們沒有踩到傳統的根上。對于藝術,我們還存在著‘運動’心理,真正的文化建設,是傳承,這需要我們冷靜地來思考。”張明明坦言道。

教育的種子需要發酵

今年2月,教育部規定書法成為中小學必修課,而想到目前教育注重考級和比賽、培訓班鋪天蓋地、學生課業負擔沉重、教育讓位市場化等種種基礎教育亂象,讓我們在師資嚴重匱乏、教材良莠不齊的境況下,不由得為書法和小朋友捏一把汗。在如今轉益多師已經沒有可能的現實中,如何培養青少年的書法審美能力和技術能力,成為觀展的眾多家長最為關心的問題。

“呼吁寫書法,是好事,關鍵是我們首先應教孩子寫好字,別寫歪斜,培養正確的書寫習慣,之后再談書法問題。其實‘寫’是個人的事,重點是我們應當讓孩子對中國書法有一個整體認識,了解書法史上的名家、流派、源流。”王明明所言的這種欣賞課,可以讓孩子知道什么是藝術的頂峰,“不理解沒有關系,這是文化修養的積淀。”

王明明認為,對孩子的教育不應功利化、不能用我們的時代的方法培養孩子,“時代的誘惑太多了,你不讓他接觸電腦、iPhone,不可能的,所以就告訴他,中國有好東西,這就夠了。有興趣、有天分的孩子,找個名家高手,三言兩語指點一下,就能走對路。”王明明笑言,學藝術“千萬不能上培訓班”。

年初,王明明去上海博物館看“翰墨薈萃——美國收藏中國五代宋元書畫珍品展”,發現很多年輕人去看,讓他感慨,孩子一點一點去理解中國文化,是最好的教育方式,“帶著他,告訴他這是好東西,家庭對文化的呵護,可以產生情結,產生種子,給他種下種子,發酵期很長也沒關系,40歲,他肯定就明白了。其中有一些孩子,他自己的個性,在深研傳統的基礎上發揮出來,這就會成為中國藝術可以達到的高峰。”

“傳承,應從我們自身做起,喜歡這個東西,喜歡一輩子,就夠了。”王明明說。

(編輯:單鳴)

| · | 王明明三人書法展:傳承兩代人的墨緣書韻 |

| · | 彭利銘:不要誤書中國文字 |

| · | 墨緣書韻:書法家承的一個范例 |