楚韻漢風 翰墨飄香 ——徐州與中國現代美術史暨“彭城畫派”巡禮

由中共徐州市委、市政府、江蘇省文化廳、江蘇省文聯、李可染藝術基金會聯合主辦,中共徐州市委宣傳部、徐州市文聯、徐州市文廣新局、徐州報業傳媒集團、徐州廣播電視傳媒集團承辦的“漢風墨韻——李可染暨‘彭城畫派’書畫作品展”將于10月22日在江蘇省美術館開幕。此次展覽旨在弘揚李可染大師藝術精神,展示徐州書畫藝術的整體水平,提升徐州藝術家精神力量和創作活力,加快培樹“彭城畫派”,傾力打造“書畫徐州”品牌,從而提升徐州文化知名度和美譽度,不斷擴大徐州文化傳播力和影響力。《漢風墨韻——李可染暨“彭城畫派”書畫作品集》將在展覽上首發并舉辦“徐州美術歷史與今天暨‘彭城畫派’學術研討會”。我們選登了部分采訪與大師簡介,以供讀者能從一個側面了解此次展覽。 ——編 者

曹新平(中共徐州市委書記):

徐州文化藝術從遠古陶器彩繪起步,歷經先秦青銅器、漢畫石刻、漢碑、唐幢、宋帖、明畫、清卷的傳承延續,共鑄起瑰麗燦爛的藝術寶庫,凝聚了世世代代徐州人民厚重執著的審美追求。徐州書畫藝術大師輩出、群英薈萃,在中國書畫界享有盛名,形成了一道獨特風景。明清時期萬壽祺、閻爾梅以筆墨寄情報國之志,書畫造詣精深,名重一時。近代張伯英、王青芳、王子云、劉開渠、朱丹等藝術大家相繼涌現,或能書善畫,或精研藝史,或著書立論,在中國藝術史上繪就了別開生面、濃墨重彩的篇章。放眼當代畫壇,李可染融匯中西,開派立宗,創造了中國山水畫的嶄新境界。朱德群傳揚中華文化精神,譜寫了西洋繪畫新篇。當今徐州書畫家更是燦若群星,在繼承傳統中沿襲韻脈,在變古出新中求得突破,徐州書畫藝術后繼有人、生生不息。近幾年來,市委、市政府把繁榮徐州書畫藝術作為“舞動漢風”的重中之重,精心打造“書畫徐州”,著力培樹“彭城畫派”,積極推動徐州書畫藝術走向全國、走向世界。這次畫展共陳展以李可染先生為代表的徐州籍和徐州本土書畫家的作品200余件,匯聚徐州書畫精品力作,展現徐州書畫頂尖造詣。畫展的舉辦,第一次實現了徐州書畫“走出去”的發展理念,也第一次對百年徐州美術書法發展史進行了系統全面的梳理展示,特別是把“彭城畫派”代表作品和研究文獻結集出版,是一件很有意義的事情,對于宣傳推廣徐州書畫文化、打造城市特色文化品牌具有重要的推動作用。

李小可(著名山水畫家、北京畫院藝委會主任):

我父親李可染在20世紀40年代講過“用最大的功力打進去,最大的勇氣打出來”。這個打進去不僅是對傳統技法的繼承,也是對東方文化與西方文化之間差異性的把握,這是他的精華內核。他還認為對于傳統的學習不是一時的事情,對于傳統的學習研究感悟是一生的事情。他曾有一個比喻,說本土文化是血液,西方文化是營養。我們要能不斷研究本土文化,又能吸收外來文化的營養,才能使我們的文化越走越遠。他對外來文化那種視覺化的感受曾有一句話:呼之即來,揮之即去。就是說我們有東方的個性,把外來文化變成咱們自己的,自己想要就要,不是全盤接受。他50年代講“可貴者膽,所要者魂”,說這個膽與魂是東方文化精神,同時也要有一種時代精神,有一種創新沖動。就是說水墨傳統的藝術形式,通過你這一代藝術家,通過你的藝術實踐,在藝術表現當中尋求新的表現可能性。這個實際上是20世紀大師們所共同追求的東西。

喻繼高(著名工筆花鳥畫家、原江蘇省國畫院副院長):

離開徐州到現在已經62年了。在離開老家之前,基本上就是生活在農村,小時候農村的小孩沒有什么好玩的,就是放羊、抓蛐蛐等,同大自然的接觸比較多。這對我以后進入南藝跟著老師學習工筆花鳥畫,有很直接的關系。徐州這個地方,歷史悠久,又是漢文化的發源地,加之五省通衢和毗鄰曲阜的獨特地理位置,深受不同地域優秀文化和儒家文化的給養。清代以后至解放前后,戰火不斷,再加上天災人禍,徐州生活很是艱苦,但是對文化的保存和傳承依然十分重視。我在小時候經常讀古詩,貫穿一個讀書的思想。讓孩子好好上學,懂文化,講禮儀,有一個崇尚文化的傳統。

高天民(中國國家畫院美術研究院常務副院長、美術評論家):

從歷史上看,徐州的美術確實非常發達。漢代美術就是一個非常重要的資源。除此之外,19世紀末20世紀初,那時候出現的一大批徐州畫家,特別是當時圍繞徐州藝專形成的一大批畫家群,以李可染為代表,這也是一個非常重要的徐州美術現象。實際上還包括在當今美術界,有非常多的徐州優秀藝術家、學者活躍在全國各地。所以從這些角度來說提出彭城畫派,我覺得是可以成立的。從長遠來說,一個城市,一個地區,必須要在文化上找到一個定位,彭城畫派的概念跟徐州的身份特色就吻合起來了。今天從本土畫家的作品就可以看到,比以前是有很大發展的,風格已經非常多樣,整體創作能力有很大提高,觀念視野都非常開放,各種手法各種表現方法,都能夠嘗試。特別是一些年輕畫家都有自己的想法,不完全是按照傳統的表現方法來畫,整個美術界的情況比以前更活躍了,視野也更開闊了。

張立辰(著名花鳥畫家、中央美院教授、博導):

我為徐州感到自豪,是因為徐州出了這么多名人。許多鄉下農民都不識字,但說出話都很斯文,過年的時候來往都很講禮儀,使我們從小就養成了這種重視文化傳統的習慣。這一點對李可染先生的影響也是非常明顯的。李可染在學習西畫的時候,同中國畫結合,山水畫當中的這種黑,尤其是山的這種雄厚凝重,與西畫的那種重視光影類似。中國畫不像西畫從自然科學的方式重視光影,而是將光影變成陰陽關系,陰陽黑白造成中國畫筆墨觀念同西方觀念不一樣。西方是光合色彩的反映,中國畫以虛實關系來對待光的作用。李可染用這種中國式的重墨表現的景物尤其是山川,背光與受光,有深度的關系。將中西結合起來,別人注意不到,很有格調,有現代性,和前人不同,融合得恰當,不失中國畫的精神。這一點我認為李可染在所有中西結合的繪畫中做得是最高明的。

翁劍青(北京大學教授、博導、美術史評論家):

從徐州走出去的這些藝術大家,把藝術作為人生寄托,擁有對藝術強烈的熱愛和執著,他們所處的環境與態度和現代很多青年人從事藝術有很大的不同,他們要尋求一種生命的意義價值,以此來達成內心的充實和平和,對于藝術追求上超越了功利的思想。那一代人給我們的啟迪和教育,就是他們對生活藝術的真愛,一方面是他們鍥而不舍的精神;另一方面就是他們的吸收本土與西方的,從古典的到近現代的藝術營養,他們的文化姿態是比較開放和多元的。在各種政治和物質條件的動亂中,他們始終有著自己的文化追求,在這一方面,直接或間接對我們后來者的藝術人生和情感體驗,都有一種啟迪。

尉天池(著名書法家、江蘇省書法家協會主席、中國書法家協會顧問):

徐州被中國書協2008年評為首批中國書法名城,是名符其實的江蘇書法重鎮,是享譽全國的書法名城,是從古至今的崇文基地。僅就書法而言,古代近代的書法名家對書法孜孜以求風格獨具成為當代書法作者承接的精神財富。城鄉人民對書法藝術的熱愛、欣賞追求成為書法作者執意的不竭動力。

從徐州的書法作品來看,盡管水平有別,但我們仍能感受到作者對如何繼承經典或推陳出新有個明確的認識,這主要體現在從繼承書法的脈絡出發,將書法承載的哲理法則,與自己主觀精神的釋放、創意的發揮、個性的展現融為一體。從而使自己的書法與自然界之理相通,最終體現出的是中華民族與自然親和的人文精神。

徐沛君(中國美術館公共教育部主任、《中國美術館》雜志執行副主編):

清末民初以來,徐州陸續走出了張伯英、王子云、劉開渠、李可染、朱德群等一批藝術大師,他們對中國現代美術史影響都比較大,當然這幾個人側重點不一樣,創作題材研究領域都不一樣,但是在中國乃至世界范圍內對美術史的影響都是很深遠的。徐州這么短的時間內出現這么多的藝術家,走出這么多的藝術家,究其原因:有兩個方面,一個是自然環境,一個是人文環境,徐州處在南北交接,向南與吳文化有一定聯系,向北與齊文化有聯系,向西與中原文化有聯系。這樣一來就顯示出一種兼容并包的趨勢。一般來說,從地緣文化的角度來說,凡是處于不同文化交接的地方,文學和藝術都比較活躍,徐州恰好就處在這樣一個位置。

程大利(著名山水畫家,原人民美術出版社總編輯):

近百年來,從徐州走出了一大批杰出書畫家。民國以來的張伯英、李可染、劉開渠、王子云、蕭龍士、王肇民、朱德群、朱丹等書畫家成為20世紀的一個現象,不同于江南的“松江派”“華亭派”等等,卻是風格各異競相崢嶸,在現代美術史上閃現著光輝。李可染在中國山水畫上的貢獻已成定論,在歷史上留下了充實的一頁。文化,因傳承而厚重,書畫文脈傳到今天似乎更加壯麗,一代書畫家已經影響,有的人已成為當代領軍人物。徐州的書畫事業也從來沒有像今天這樣繁盛。許多理論家已注意到徐州出書畫家的現象,這一地域現象必將被展開并深入探討。在中華民族藝術的大花園里,徐州書畫的奇葩必將更為絢爛,徐州的書畫事業前程似錦。

王冰石(著名書法家、江蘇省書法家協會副主席):

張伯英是我們徐州近代的書法大家。他在書法史上是很有位置的。一提到張伯英,都知道他是書法家。他在史學方面,以及對碑帖的建樹很多人不知道。我想現在糾正一個過去錯誤的看法,過去講“彭城書派”,好像是張伯英創立的。實際上不是的,張伯英是這個書派的一個代表。“彭城書派”時間跨度非常長,從南北朝北齊年間到民國。所謂“彭城書派”,就是徐州籍的一些書家,或者一些善于寫字的人,歷史上有記載的,一路羅列沿襲下來,這個叫“彭城書派”。那么“彭城書派”在書風上是不是應該有個共性?是有的,就是寫的字都是以方筆為主,比較雄強。筆劃以方筆為主,不像南方那樣以圓筆為主。“彭城書派”以這個為總體特征延續下來,張伯英也是學習這個,所以把他劃歸為“彭城書派”。應該說“彭城書派”發展到張伯英,他是“彭城書派”的一個杰出代表。

趙緒成(著名人物畫家、原江蘇省國畫院院長):

我對藝術的看法,叫“我的宗教”。藝術也是對真理的追問。“我的宗教”就是通過藝術來追求真理。徐州是帝王之鄉,是《大風歌》的故鄉。那種氣魄,那種膽量,那種靈魂,我們應該追求更高。我們舉辦漢風墨韻——李可染暨“彭城畫派”書畫作品展的目的,實際上是推徐州精神、大漢精神。要把這種精神在我們的藝術創作里突出出來,體現出來。那就是要突出我們的特點,要有更高的靈魂,要有更大的氣魄,要有更大的膽量,創作出真正能夠留存的作品。

朱天杰(徐州美協主席、《中華兒女·書畫名家》執行主編):

李可染暨“彭城畫派”書畫作品展和以往我們舉辦的一些畫展有所不同,是因為這個展覽把“李可染藝術節”放到南京舉辦,在展出可染大師的50幅作品的同時增加了“徐州籍大師序列文獻展”,介紹張伯英、李可染、劉開渠、王子云、蕭龍士、王肇民、朱德群、朱丹八位藝術家,他們都擔負起中國美術民族化的歷史使命,并以民族文化的獨立姿態創作出一批具有時代特點和歷史意義的藝術作品,與中國美術的發展緊密相連。我們通過對徐州百年的文化軌跡梳理,尋找人文精神傳承關系,增強了地域文化的認同感和自信力,自覺地構建起徐州地域文化核心價值。再就是從當下出發,通過聚集的100多位徐州籍在外地的藝術家和本土藝術家的140幅書畫作品,進行展示交流,也是為讓外部世界對徐州文化、藝術的發展狀態和探索方向有一個全面的了解和認識。

賀成(著名人物畫家、江蘇國畫院一級美術師):

明清時代江南畫派很多,那時候的徐州還顯示不出來,像江南的揚州畫派,常熟的昆山畫派等。那時候徐州還沒有完全形成,直到民國以后的大師和大家們撐起了這個大好局面,所以這個雄厚的基礎,再加上后繼不乏人才,更多地繼承老一輩的傳統,因此比較立體,展現出徐州美術力量的雄厚。

周新京(江蘇省國畫院院長、江蘇省美協副主席、南藝教授、博導):

徐州為什么會產生李可染等大師級的人物?我覺得還是和徐州這種深厚的漢文化有關聯,以及民眾間濃厚的文化風氣的影響,徐州的文化風氣包含對歷史經典的認真態度,同時也包含著徐州風土人情所有的豪放性格,這兩點結合起來,既有對傳統的鉆研精神,又能釋放自己的性情,表現自己的特殊感受,我覺得這兩點是徐州產生藝術家的重要之處。

馬亞(徐州市文聯副主席、徐州書法家協會主席):

徐州的歷史、人文、環境都對徐州書法有潛在的影響和推動。徐州的書風應該說是大氣磅礴但是又不乏細膩、秀逸,用清、雄兩字基本可以概括。上世紀80年代以來,一批中青年的創作力量,在中國書協的各種展覽中取得了非常好的成績,被譽為徐州書法集團軍,徐州書法可以說是起了翻天覆地的變化。主要是師法多元帶來的書風多元化,尤其是在書體上呈現出一種全面發展的狀況,真草篆隸諸體均等發展,各種書體都有領軍人物和代表性作者群體,呈現一種比較良好的發展狀態。徐州書法的具體特點是碑帖兼融,既繼承了北方的雄強骨力的特征,又摻進吸收了南方帶有韻味的文氣,包容性很強,這與徐州地域文化中的崇文尚武異曲而同工。

徐州籍藝術大師序列

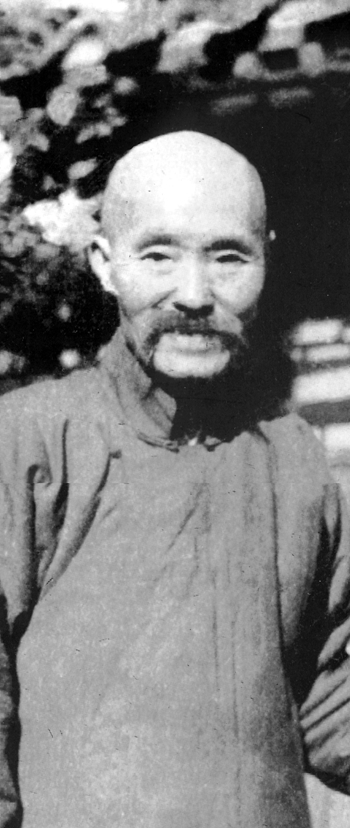

張伯英(1871—1949)

中國近代著名書法家、碑帖鑒定大家、詩人、學者。

1871年出生于徐州銅山縣。1902年赴金陵秋試,中舉。曾任北洋軍閥政府秘書、段祺瑞執政府秘書廳副秘書長。1926年不滿政府制造“三·一八”慘案,毅然引退,專事書畫金石,再未涉足政壇,開始了粥字治印的書畫金石生涯,直至病逝。

張伯英書法造詣精深,與趙聲伯、王書衡、傅增湘、華世奎、鄭孝胥齊名。善碑帖考證,是民國時期首屈一指的金石巨匠。晚年所著《法帖提要》和《閱帖雜詠》對后世影響深遠。

張伯英能詩擅文,其詩文清新俊逸。他曾主持編纂卷帙浩繁的《黑龍江志稿》,并留心搜集鄉邑文獻,編綴刊刻《徐州續詩征》。

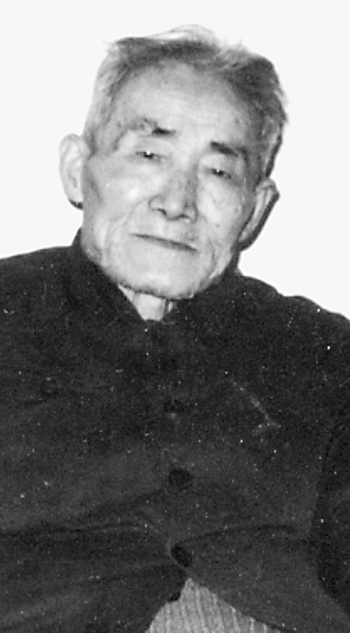

王子云(1897—1990)

中國現代美術考古學派的開創者,著名的雕塑家、油畫家、美術教育家。

1897年出生于徐州蕭縣(現屬安徽省)。1915年入上海美術專科學校。1920年考入國立北京美術學校高級師范科。1928年任教國立西湖藝術院。1931年赴法國留學,入國立巴黎高等美術學校。1937年,回國任國立杭州藝專教授。歷任西北大學教授、西安美術學院教授、中國美術家協會陜西分會名譽主席。抗戰期間,王子云曾倡議發起西北藝術文物考察團,搶救搜集了大量的藝術文物資料,對于研究西北地區的藝術文物,尤其對文物的保護和修復有著非常重要的意義。

出版有《唐代雕塑選集》《中國古代石刻線畫》《中國美術簡史》《陜西古代石雕刻》《漢唐陵墓藝術》《中國雕塑藝術史》《從長安到雅典——中外美術考古記游》等著作。

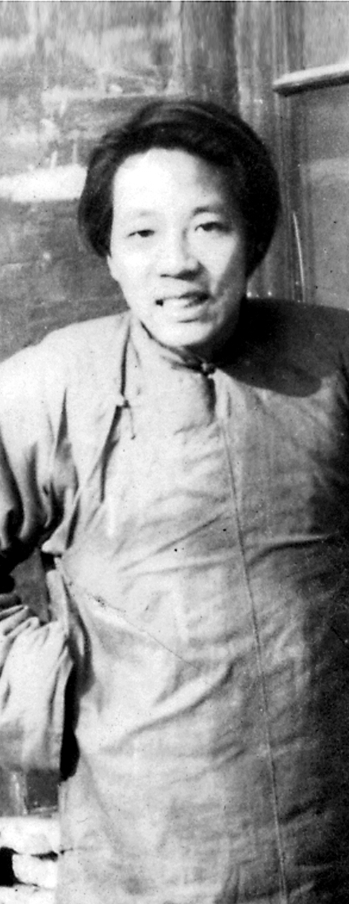

王青芳(1901—1956)

著名美術教育家、版畫家、國畫家、篆刻家。

1901年出生于徐州市蕭縣(現屬安徽省)。1923年考入國立藝術專科學校。歷任孔德學校、藝文中學、中央美術學院教師。長期從事高校美術教育及藝術社團的建設工作,倡導普及大眾藝術,對大學美術教育理論與教學經驗有獨到見解。

1932年,王青芳在北平成立進步美術社團“北平木刻研究會”,致力于木刻創作,傳承中國古代線刻手法,在新興木刻運動的倡導與實踐上起到了繼往開來的作用。王青芳在詩書畫印方面均有極高造詣,擅長花鳥走獸,不泥古法。篆刻作品構圖奇特,刀法潑辣,齊白石眾多印章為王青芳所刻。著有《題畫詩選》《木刻近代人范》等。

劉開渠(1904—1993)

著名雕塑藝術家、美術教育家和革命文化戰士。曾任中央美術學院副院長、中國美術館館長、中國美術家協會副主席、全國城市雕塑規劃領導小組組長、全國政協常委及第一、二、三屆全國人大代表。

1904年出生于徐州市蕭縣(現屬安徽省)。1927年畢業于北京藝專油畫系,翌年赴歐洲,在法國巴黎高等美術專門學校學習雕塑專業。1933年,學成回國,任國立杭州藝專雕塑系教授。全國解放后,劉開渠回杭州任國立藝專教授、校長,當選為杭州市副市長。后調到北京,參加創作天安門廣場人民英雄紀念碑工作,擔任設計處處長兼雕塑組組長,負責紀念碑雕塑的整體設計和全部美術工作。后任中國美術館館長。

李可染(1907—1989)

曾任中央美術學院教授、中國畫研究院院長、中國美術家協會副主席,第五、六、七屆全國政協委員。

李可染13歲從鄉賢錢食芝學中國畫,1929年考入西湖國立藝術院研究生班,師從林風眠、克羅多專攻西畫。1938年加入由郭沫若領導的軍事委員會政治部三廳,先后在武漢、長沙、重慶等地繪制了大量的抗日救亡宣傳畫。

20世紀40年代,李可染致力于中國畫的改革和復興,面對傳統提出“以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來”,并師從齊白石、黃賓虹而深入中國書畫藝術之堂奧。50年代,李可染以“可貴者膽”“所要者魂”的精神,萬里寫生,為中國畫發展開辟出一條充滿生機的新路。60年代創作進入了高峰期,作品氣象沉雄博大,韻致幽深,在題材、構圖、筆墨、意境等方面均取得了創造性的突破,成為20世紀中國美術史繼往開來的重要里程碑。

王肇民(1908—2003)

著名水彩畫藝術家、美術教育家、詩人,廣州美術學院終身教授。

1908年出生于徐州市蕭縣(現屬安徽省)。1929年,入杭州藝專學習,1932年,轉到國立北平大學藝術學院西畫系,并組織北平木刻研究會。1934年任私立北京藝專教授。1949年后,先后任職于南京市軍管會文工團、中原大學中南文藝學院、中南美專。1958年后一直任教于廣州美術學院。1983年出版的《畫語拾零》在美術理論界產生了深遠影響。

王肇民的水彩畫是100多年來西方寫實主義繪畫進入中國后達到成熟的真正標志之一。他不但在水彩畫領域里有很高的造詣,在素描、速寫以及繪畫理論、詩詞方面同樣成就斐然,影響深遠。

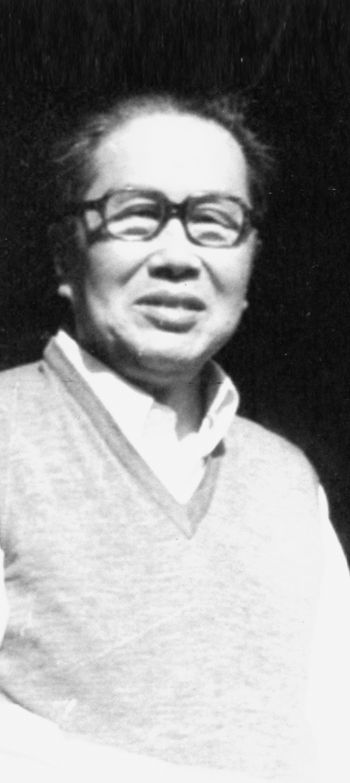

朱丹(1916—1988)

著名文藝理論家、美術家、書法家、詩人和革命文化戰士。曾擔任中央美術學院副院長、中國書法家協會副主席。

1916年出生于徐州書香世家。1935年考入南開大學。1936年因加入中國共產黨被校方開除,即轉入南京國立中央大學藝術系,師從徐悲鴻。1939年到延安,擔任西北文藝工作團副團長。

全國解放后,朱丹被任命為人民美術出版社總編輯、《人民畫報》總編輯。后在中央文化部藝術局、中央美術學院擔任領導工作。參與籌備建立中國畫研究院、中國美術家協會、中國書法家協會。朱丹參加革命文藝工作50余年來,肩負著繁重的美術領導工作,對新中國美術事業的建設和發展做出了杰出的貢獻。出版有《朱丹詩文選》《朱丹書法集》等。

朱德群(1920—)

法蘭西藝術學院終身院士,享譽世界的著名油畫家。

1920年出生于徐州市蕭縣(現屬安徽省)。1941年,畢業于杭州國立藝術專科學校。1951年,在臺灣師范大學藝術系任教授。1955年,赴法國深造。于1999年榮膺法蘭西藝術學院終身院士。

朱德群是一位忠實于他自己、忠實于他的民族、忠實于他所屬的最古老傳統國家的藝術家,并將他所理解的中國文化精神貫穿于個性化的創作之中,使之演化為一種國際語言而發揚光大。朱德群抒情而充滿詩意的抽象繪畫,融育著中國書法、詩詞、樂舞的意境,被法國現代繪畫史家稱為“把東方藝術的細膩與西方繪畫的濃烈融匯得最成功的畫家”。

(編輯:黃遠)